월화수목토토토, 정말 괜찮을까?

월화수목토토토, 정말 괜찮을까?

일자

상시

유형

아티클태그

이 아티클은 <미디어 속 노동법 '직장생활편'> 시리즈의 4화입니다.

영화 <007 노 타임 투 다이 (No Time to Die)> 줄거리

영화의 줄거리는 다음과 같습니다. 조직에서 나와 조용한 일상을 즐기던 제임스 본드는 연인 마들렌과 이탈리아 여행을 떠납니다. 마들렌의 권유로 베스퍼의 무덤을 찾았지만, 그곳에서 습격을 받게 되고 제임스 본드는 마들렌이 스펙터의 딸이라는 말을 듣게 되면서 마들렌을 의심하게 됩니다. 더 이상 마들렌을 믿을 수 없게 된 제임스 본드는 마들렌을 역으로 떠나 보내며 이별을 고하게 됩니다.

5년이라는 시간이 흐른 후 CIA는 제임스 본드에게 치명적인 무기를 갖고 있는 자가 스펙터에 합류했다며 전 세계가 위험에 빠질 수 있으니 도와달라고 부탁합니다. 그는 바로 사핀이었고, 자신의 복수를 완성하기 위해 생화학연구소의 과학자를 납치해 생화학 무기를 이용하고자 합니다. ‘헤라클레스 프로젝트’라고 불리는 살상 무기는 설정해 놓은 DNA의 대상을 죽기는 일종의 나노봇이었습니다.

운명의 적과 마주하게 된 제임스 본드, 그는 마들렌과 딸을 섬 밖으로 내보내고 섬을 폭파시키기 위한 최후의 임무에 나섭니다. 하지만 사핀이 마들렌의 DNA를 죽이는 생화학 무기를 본드에게 주입하자 제임스 본드는 위기에 빠집니다. 모든 일의 끝을 매듭지을 사람이 자기 자신이라 생각한 제임스 본드는 끝을 향해 치닫게 됩니다. 영화 중 여운이 남는 대사는 MI6 국장의 대사였습니다.

영화 <007 노 타임 투 다이 (No Time to Die)> 줄거리

영화의 줄거리는 다음과 같습니다. 조직에서 나와 조용한 일상을 즐기던 제임스 본드는 연인 마들렌과 이탈리아 여행을 떠납니다. 마들렌의 권유로 베스퍼의 무덤을 찾았지만, 그곳에서 습격을 받게 되고 제임스 본드는 마들렌이 스펙터의 딸이라는 말을 듣게 되면서 마들렌을 의심하게 됩니다. 더 이상 마들렌을 믿을 수 없게 된 제임스 본드는 마들렌을 역으로 떠나 보내며 이별을 고하게 됩니다.

5년이라는 시간이 흐른 후 CIA는 제임스 본드에게 치명적인 무기를 갖고 있는 자가 스펙터에 합류했다며 전 세계가 위험에 빠질 수 있으니 도와달라고 부탁합니다. 그는 바로 사핀이었고, 자신의 복수를 완성하기 위해 생화학연구소의 과학자를 납치해 생화학 무기를 이용하고자 합니다. ‘헤라클레스 프로젝트’라고 불리는 살상 무기는 설정해 놓은 DNA의 대상을 죽기는 일종의 나노봇이었습니다.

운명의 적과 마주하게 된 제임스 본드, 그는 마들렌과 딸을 섬 밖으로 내보내고 섬을 폭파시키기 위한 최후의 임무에 나섭니다. 하지만 사핀이 마들렌의 DNA를 죽이는 생화학 무기를 본드에게 주입하자 제임스 본드는 위기에 빠집니다. 모든 일의 끝을 매듭지을 사람이 자기 자신이라 생각한 제임스 본드는 끝을 향해 치닫게 됩니다. 영화 중 여운이 남는 대사는 MI6 국장의 대사였습니다.

ⓒ 네이버영화

2022년 새해. 검은 호랑이의 기운을 받아 힘찬 한 해를 보내라는 덕담을 지인과 나누는 시점입니다. 가치 있게 시간을 활용하고 의미 있는 한 해로 만들기 위한 우리의 고민이 깊어집니다.

2022년 새해가 도래했습니다. 일하는 시간 측면에서 올해는 어떤 의미가 있을까요?

첫째, 코로나 바이러스와 동거를 시작한 지 3년 차이자 그동안 우여곡절 끝에 진행되고 있는 재택근무의 정착기입니다. 재택근무의 효과성 측정 및 효율적 확대 방안이 깊이 있게 논의될 것입니다.

둘째, 근무일수 단축도 공론화될 것 입니다. 스타트업 등을 중심으로 ‘주 4일제’ 도입 회사가 늘어날 것입니다.

셋째, 일하는 시간을 유연하게 쓰고자 하는 회사의 움직임도 늘어날 것입니다. 탄력적근로시간제, 선택적근로시간제 등을 효과적으로 활용하고자 할 것입니다.

이하에서는 일하는 시간을 가치있게 쓰기 위해 노력하는 조직과 구성원의 움직임을 살펴보겠습니다.

“The proper function of man is to live, not to exist.

I shall not waste my days in trying to prolong them.

I shall use my time.”

(인간이 사는 이유는 단순히 존재하는 것이 아니라 의미 있는 삶을 사는 것이다.

의미 있는 삶을 위해 시간을 낭비하지 않을 것이다.)

2022년 새해. 검은 호랑이의 기운을 받아 힘찬 한 해를 보내라는 덕담을 지인과 나누는 시점입니다. 가치 있게 시간을 활용하고 의미 있는 한 해로 만들기 위한 우리의 고민이 깊어집니다.

2022년 새해가 도래했습니다. 일하는 시간 측면에서 올해는 어떤 의미가 있을까요?

첫째, 코로나 바이러스와 동거를 시작한 지 3년 차이자 그동안 우여곡절 끝에 진행되고 있는 재택근무의 정착기입니다. 재택근무의 효과성 측정 및 효율적 확대 방안이 깊이 있게 논의될 것입니다.

둘째, 근무일수 단축도 공론화될 것 입니다. 스타트업 등을 중심으로 ‘주 4일제’ 도입 회사가 늘어날 것입니다.

셋째, 일하는 시간을 유연하게 쓰고자 하는 회사의 움직임도 늘어날 것입니다. 탄력적근로시간제, 선택적근로시간제 등을 효과적으로 활용하고자 할 것입니다.

이하에서는 일하는 시간을 가치있게 쓰기 위해 노력하는 조직과 구성원의 움직임을 살펴보겠습니다.

지금도 시간은 빠르게 흐른다. ⓒ 셔터스톡

일하는 시간을 가치있게 쓰기 위한 노력 : 재택근무 확대

①COVID-19가 바꿔 놓은 사무실 풍경

귀띔도 없이 불쑥 찾아온 손님, 코로나 바이러스는 세상 사람 모두의 삶을 바꾸어 놓았습니다. 어디를 가든 정상 체온 여부를 체크하게 되었고, 집에 머무는 시간은 늘어났으며, ‘사회적 거리두기’가 몇 단계로 조정되는지 뉴스에 귀를 쫑긋 기울이게 되었습니다.

조직만 보더라도 회의와 출장이 눈에 띄게 줄었고, SF 영화에서나 봐왔던 온라인 원격회의와 재택근무가 우리의 일상이 되었습니다. ‘하마다 고이치’ 예일대 명예교수는 “어떤 일을 할지 명확하게 정한다면 집에서도 일할 수 있다는 사실을 세상 사람들이 알게 되었다. 매일 아침 통근 지하철을 타지 않아도 되는 세상이 올 수 있다”고 말합니다. COVID-19는 ‘일은 모여서 한다’는 현대사회의 관행을 뒤집는 터닝포인트가 될 가능성이 큽니다.

②재택근무 확대 움직임

글로벌 기업들은 ‘COVID-19 이후 재택근무 유지’를 발표하고 있습니다. 아마존은 ‘22년에도 출근 일수를 자율로 결정할 수 있게 했습니다. 국내 기업 중에서도 라인플러스는 코로나19 이후에도 재택근무제를 이어간다는 방침을 공개했습니다. 직원들은 전일 완전 재택을 할 수도 있고, 자신이 원하는 날만 출근할 수도 있습니다. 재택근무와 조금 다른 ‘비대면 원격근무’를 도입하는 기업들도 늘고 있습니다. CJ ENM은 그동안 시범 운영하던 거점 오피스 ‘CJ ENM 제주점’을 오는 ‘22년 2월부터 정규 인사제도에 편입하기로 했습니다. 직원들은 한 달 동안 이곳에서 일할 수 있는 기회가 생깁니다. 한화생명은 ‘21년 7월부터 강원도 양양 브리드 호텔의 1개 층 전체를 업무 공간으로 삼아 원격근무 장소로 활용하고 있습니다. 직원들은 호텔에서 바다를 보며 일할 수 있게 되는 것이지요.

기업은 ‘사무실 운영비용 절감’ 등을 재택근무의 긍정적인 효과로 꼽습니다. 반면 직원들은 재택근무의 장점으로 ‘효율적 시간 관리’를 말합니다. “출퇴근에 버리는 시간이 없고, 급할 때 업무 중간에 처리해도 되는 등 시간을 탄력적으로 쓸 수 있다”는 의견이 많지요. 블룸버그가 ‘21년 초에 미국에서 진행한 설문조사에 따르면 성인의 39%가 ‘유연성이 제공되지 않는 직업을 그만둘 생각이 있다’고 답할 정도로 재택근무는 직원의 근무 만족도를 높였습니다.

③임금 격차 등 부작용 발생 우려

하지만 재택근무가 직원 간에 임금 격차 등 부작용을 야기한다는 의견도 있습니다. 구글은 재택근무를 연장할 경우 근무지에 따라 급여가 달라지는 임금체계를 개발하고 있습니다. 예컨대, LA 근무자가 LA가 아닌 도시에서 재택근무를 하면 최대 25%까지 임금이 깎일 수 있는 구조입니다. 페이스북, 트위터도 생활비가 싼 지역으로 이주한 원격 근로자의 임금을 삭감하는 정책을 도입했습니다. 또한, 직군 간 격차도 우려됩니다. 대면 서비스가 필요한 의사, 간호사와 같이 재택근무가 불가능한 직군과 가능한 직군 간의 노노 갈등, 출근을 원하는 임원과 재택근무를 원하는 직원 간 세대갈등 등은 새로운 과제가 되었습니다.

▷ 주 4일제 도입을 위한 시도

①근로시간 단축의 역사

산업화 이후 일하는 시간은 꾸준히 줄었습니다. 역사상 근로시간 단축의 큰 모티브를 제공한 사람은 자동차왕 ‘헨리 포드’였습니다. 그는 노동자들이 시간과 돈을 가져야 포드 자동차를 더 많이 살 수 있다고 생각했고, 일하는 시간 단축과 임금 인상에 누구보다 앞장섰습니다. 시민의 구매력이 커져야 산업이 커진다는 포드의 통찰은 자본주의 역사의 물줄기를 바꿔놓았고, 100년이 지난 지금까지 유효하게 되었습니다.

②2004년 주 5일제 도입 당시의 모습

필자가 신입사원이던 90년대에는 일주일에 6일을 일했습니다. 토요일은 규정상 오전 4시간만 일하는 날이었지만, 실제로는 저녁노을을 보며 퇴근하는 날이 비일비재했습니다. 그 이후 법정근로시간이 주 40시간, 주 5일제로 바뀐 것은 2004년 7월입니다. 주5일제는 공공기관부터 시작해 사업체 규모에 따라 단계적으로 도입되었고, 2011년 7월이 되어서야 20명 미만 사업체까지 적용되었습니다.

지금은 주 5일 근무제가 당연한 모습이지만, 2004년 주 5일제 시행을 앞두고 한국 사회는 홍역을 앓았습니다. 일부에서는 1주일에 이틀을 쉬면 경제도 망하고 나라도 망할 것이라고 주장할 정도였습니다. 하지만 결과적으로 노동 생산성은 오히려 증가했습니다. KDI 한국개발연구원의 데이터 분석 결과에 따르면 주 5일 근무제 실시 이후 10인 이상 제조업체의 노동 생산성 (1인당 실질 부가가치 산출)은 1.5% 증가했습니다. 이와 같은 분석 결과를 바탕으로 KDI는 장시간 비효율적으로 일하는 것보다 짧게 효율적으로 일하는 것이 더 많은 성과를 낸다며 임금체계 개편을 제안한 바 있습니다.

③‘월화수목토토토’ 주 4일제를 도입한 기업들

주 5일제 시행 이후 18년 차인 올해 근무일수를 하루 더 줄이자는 논의가 활발합니다. 주 4일 근무제를 선도적으로 도입한 기업들의 사례를 살펴보겠습니다. 종합교육기업 에듀윌은 2019년 6월 ‘드림데이’라는 제도를 도입해 주말을 제외한 하루를 더 쉽니다. 하루 8시간씩 주 32시간을 일하는 구조로 직원 모두가 금요일에 쉬는 것이 아닌 각자 휴무일을 정하는 방식입니다.

스타트업 업계에서도 우수인재 확보 및 유지를 위해 주 4일제 또는 그와 유사한 근무시간 단축제도가 확대되고 있습니다. 독서 플랫폼 회사인 ‘밀리의 서재’ 등이 주 4일제를, 배달의민족을 운영하는 ‘우아한형제들’과 숙박 플랫폼 ‘여기어때’를 운영하는 위드이노베이션은 매주 월요일 오후 1시에 출근하는 ‘주 4.5일제’를 도입했습니다. 복합 핀테크 플랫폼 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카는 금요일 조기퇴근형 4.5일제를 도입했습니다. ‘워라밸’을 중시하는 MZ세대를 확보해야 하지만 자금력이 부족한 스타트업의 ‘주4일 근무제’는 높은 수준의 연봉계약서를 대신해서 내밀 수 있는 또다른 카드입니다. 대기업 중에서는 SK그룹의 컨트롤타워인 ‘SK수펙스추구협의회’에서 격주 주4일 근무제를 도입했습니다.

국가적으로 근무일 단축을 시도한 나라도 있습니다. 아이슬란드는 2015년부터 2019년까지 공공부문의 다양한 직업군 2,500명을 대상으로 주 4일제 실험을 실시했습니다. ‘세계에서 가장 큰 규모의 주 4일제 실험’으로 불립니다. 일은 덜해도 공공서비스는 유지해야 하기에, 매년 2,420만 파운드를 들여 채용을 늘렸습니다. 인원을 늘린 덕분에 민원 1건당 해결에 걸리는 시간 등의 성과 지표들은 저하되지 않았습니다.

④근무일수 단축이 어려운 기업들

구글, 페이스북, 애플 등 실리콘밸리의 대표 기업들은 스타트업이 아닌 지금도 업무 강도가 강하기로 유명합니다. 이와 같은 회사에서 근로시간 단축의 움직임은 아직까지 없습니다. 테슬라 창업자인 일론 머스크는 근로시간 단축에 부정적이고, 이런 말을 했을 정도입니다.

또한, 지속적으로 고객과의 만남이 필요한 서비스와 소매업 등의 업종, 시간대별로 일정한 서비스나 콘텐츠 생산이 필요한 경우는 추가 인원 채용 없는 주 4일제로 전환이 아직까지 시기상조입니다.

⑤주 4일제 실험 결과는 무엇일까?

주 4일제를 도입한 기업들의 성과는 무엇일까요? 에듀윌의 매출은 815억 원에서 주 4일제 시행 후 1,193억 원으로 늘었습니다. 에듀윌의 유튜브 채널에 출연한 직원은 주 4일제 때문에 집중해서 업무를 마치고자 노력하게 된다고 말합니다. 정리하면 주 4일제를 도입한 기업에서 업무성과가 오르는 이유는 직원들이 더욱 집중해서 일하기 때문이라는 것이지요.

반면에 시간이 지날수록 성과가 떨어지는 경우도 있습니다. 이를 ‘호손 효과 (Hawthorne Effect)’와 연계하는 이들도 있습니다. 호손 효과란 자신의 행동이 관찰되고 있다는 사실을 인지할 때, 자신의 행동을 ‘바람직한 방향’으로 조정하는 반응을 말합니다. 예컨대, 성공적인 시범적 제도 도입으로 보일 수 있도록 직원들이 초기에는 집중력 있게 일하다가, 시간이 지날수록 긴장이 풀어지고 딴짓하는 시간이 길어지는 사례를 들 수 있겠습니다.

⑥주 4일제 도입을 위한 준비사항

결국 근무일수 단축을 위해 필요한 것은 중요한 가치를 창출하는 일에 직원들이 집중할 수 있도록 하고, 시간 낭비 유발 요인을 줄이는 것입니다. 근무일수 단축의 성공 사례인 에듀윌의 경우 ‘19년 1월 주 4일제 시행 방침을 공지하면서 소요 인원을 부서별로 세밀하게 파악했습니다. 직원별 휴무 일정과 업무 진행 상황을 공유하고 불필요한 업무를 줄이는 등 업무 절차를 개선한 것은 성공 요인으로 볼 수 있겠습니다.

▷ 유연근무제 활성화

①유연근로시간제의 의의

‘유연근로시간제’란 근로시간의 결정 및 배치 등을 탄력적으로 운영할 수 있도록 하는 제도입니다. 업무량이 많고 적음에 따라 근로시간을 적절하게 배분하거나 근로자의 선택에 맡김으로써 근로시간을 유연하고 효율적으로 운영할 수 있습니다. 또한, 근로시간의 산정이 어려운 경우에 별도로 정한 근로시간을 인정받을 수 있습니다.

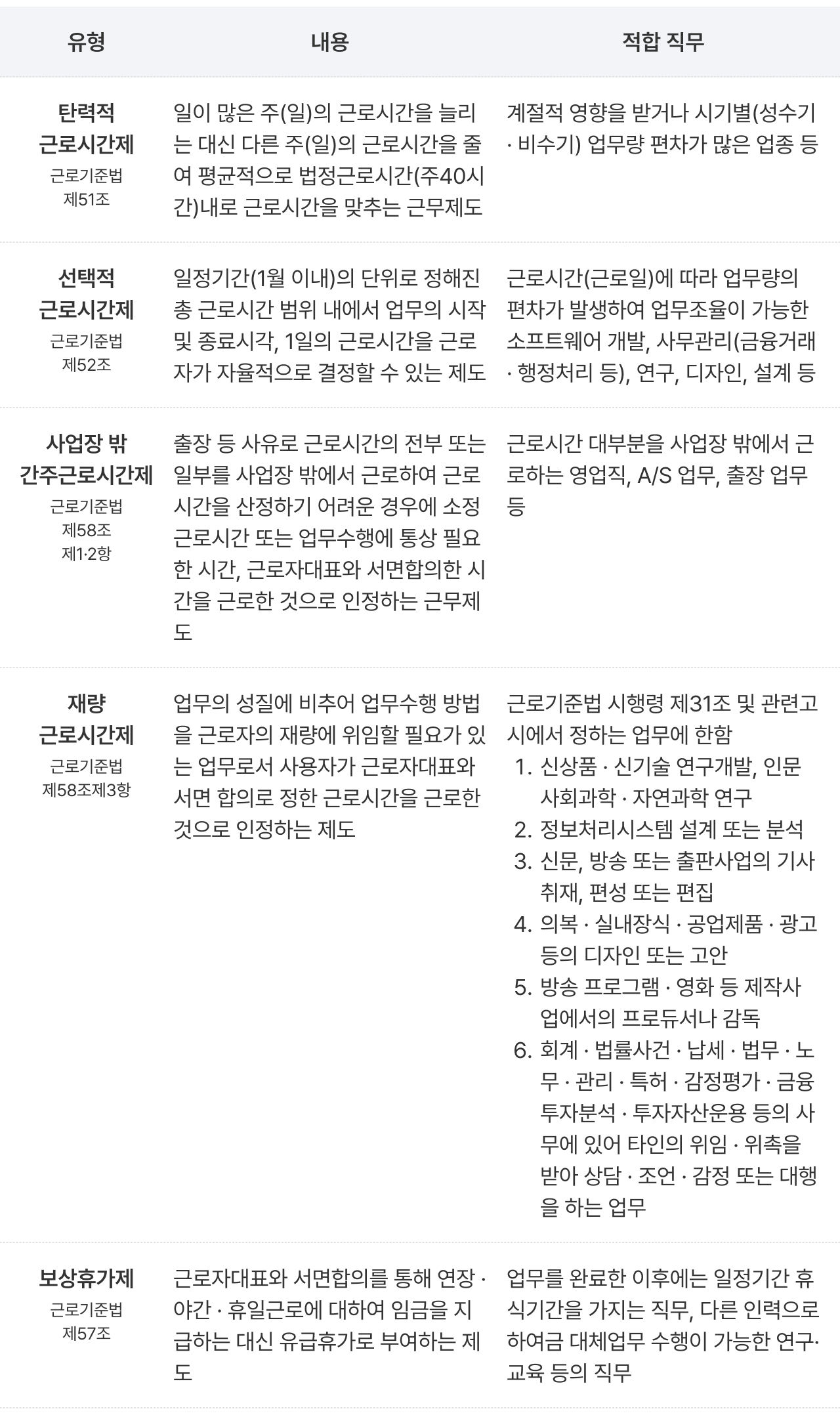

②유연근로시간제의 유형

근로기준법에 명시된 유연근로시간제의 유형은 다음과 같습니다.

일하는 시간을 가치있게 쓰기 위한 노력 : 재택근무 확대

①COVID-19가 바꿔 놓은 사무실 풍경

귀띔도 없이 불쑥 찾아온 손님, 코로나 바이러스는 세상 사람 모두의 삶을 바꾸어 놓았습니다. 어디를 가든 정상 체온 여부를 체크하게 되었고, 집에 머무는 시간은 늘어났으며, ‘사회적 거리두기’가 몇 단계로 조정되는지 뉴스에 귀를 쫑긋 기울이게 되었습니다.

조직만 보더라도 회의와 출장이 눈에 띄게 줄었고, SF 영화에서나 봐왔던 온라인 원격회의와 재택근무가 우리의 일상이 되었습니다. ‘하마다 고이치’ 예일대 명예교수는 “어떤 일을 할지 명확하게 정한다면 집에서도 일할 수 있다는 사실을 세상 사람들이 알게 되었다. 매일 아침 통근 지하철을 타지 않아도 되는 세상이 올 수 있다”고 말합니다. COVID-19는 ‘일은 모여서 한다’는 현대사회의 관행을 뒤집는 터닝포인트가 될 가능성이 큽니다.

②재택근무 확대 움직임

글로벌 기업들은 ‘COVID-19 이후 재택근무 유지’를 발표하고 있습니다. 아마존은 ‘22년에도 출근 일수를 자율로 결정할 수 있게 했습니다. 국내 기업 중에서도 라인플러스는 코로나19 이후에도 재택근무제를 이어간다는 방침을 공개했습니다. 직원들은 전일 완전 재택을 할 수도 있고, 자신이 원하는 날만 출근할 수도 있습니다. 재택근무와 조금 다른 ‘비대면 원격근무’를 도입하는 기업들도 늘고 있습니다. CJ ENM은 그동안 시범 운영하던 거점 오피스 ‘CJ ENM 제주점’을 오는 ‘22년 2월부터 정규 인사제도에 편입하기로 했습니다. 직원들은 한 달 동안 이곳에서 일할 수 있는 기회가 생깁니다. 한화생명은 ‘21년 7월부터 강원도 양양 브리드 호텔의 1개 층 전체를 업무 공간으로 삼아 원격근무 장소로 활용하고 있습니다. 직원들은 호텔에서 바다를 보며 일할 수 있게 되는 것이지요.

기업은 ‘사무실 운영비용 절감’ 등을 재택근무의 긍정적인 효과로 꼽습니다. 반면 직원들은 재택근무의 장점으로 ‘효율적 시간 관리’를 말합니다. “출퇴근에 버리는 시간이 없고, 급할 때 업무 중간에 처리해도 되는 등 시간을 탄력적으로 쓸 수 있다”는 의견이 많지요. 블룸버그가 ‘21년 초에 미국에서 진행한 설문조사에 따르면 성인의 39%가 ‘유연성이 제공되지 않는 직업을 그만둘 생각이 있다’고 답할 정도로 재택근무는 직원의 근무 만족도를 높였습니다.

③임금 격차 등 부작용 발생 우려

하지만 재택근무가 직원 간에 임금 격차 등 부작용을 야기한다는 의견도 있습니다. 구글은 재택근무를 연장할 경우 근무지에 따라 급여가 달라지는 임금체계를 개발하고 있습니다. 예컨대, LA 근무자가 LA가 아닌 도시에서 재택근무를 하면 최대 25%까지 임금이 깎일 수 있는 구조입니다. 페이스북, 트위터도 생활비가 싼 지역으로 이주한 원격 근로자의 임금을 삭감하는 정책을 도입했습니다. 또한, 직군 간 격차도 우려됩니다. 대면 서비스가 필요한 의사, 간호사와 같이 재택근무가 불가능한 직군과 가능한 직군 간의 노노 갈등, 출근을 원하는 임원과 재택근무를 원하는 직원 간 세대갈등 등은 새로운 과제가 되었습니다.

▷ 주 4일제 도입을 위한 시도

①근로시간 단축의 역사

산업화 이후 일하는 시간은 꾸준히 줄었습니다. 역사상 근로시간 단축의 큰 모티브를 제공한 사람은 자동차왕 ‘헨리 포드’였습니다. 그는 노동자들이 시간과 돈을 가져야 포드 자동차를 더 많이 살 수 있다고 생각했고, 일하는 시간 단축과 임금 인상에 누구보다 앞장섰습니다. 시민의 구매력이 커져야 산업이 커진다는 포드의 통찰은 자본주의 역사의 물줄기를 바꿔놓았고, 100년이 지난 지금까지 유효하게 되었습니다.

②2004년 주 5일제 도입 당시의 모습

필자가 신입사원이던 90년대에는 일주일에 6일을 일했습니다. 토요일은 규정상 오전 4시간만 일하는 날이었지만, 실제로는 저녁노을을 보며 퇴근하는 날이 비일비재했습니다. 그 이후 법정근로시간이 주 40시간, 주 5일제로 바뀐 것은 2004년 7월입니다. 주5일제는 공공기관부터 시작해 사업체 규모에 따라 단계적으로 도입되었고, 2011년 7월이 되어서야 20명 미만 사업체까지 적용되었습니다.

지금은 주 5일 근무제가 당연한 모습이지만, 2004년 주 5일제 시행을 앞두고 한국 사회는 홍역을 앓았습니다. 일부에서는 1주일에 이틀을 쉬면 경제도 망하고 나라도 망할 것이라고 주장할 정도였습니다. 하지만 결과적으로 노동 생산성은 오히려 증가했습니다. KDI 한국개발연구원의 데이터 분석 결과에 따르면 주 5일 근무제 실시 이후 10인 이상 제조업체의 노동 생산성 (1인당 실질 부가가치 산출)은 1.5% 증가했습니다. 이와 같은 분석 결과를 바탕으로 KDI는 장시간 비효율적으로 일하는 것보다 짧게 효율적으로 일하는 것이 더 많은 성과를 낸다며 임금체계 개편을 제안한 바 있습니다.

③‘월화수목토토토’ 주 4일제를 도입한 기업들

주 5일제 시행 이후 18년 차인 올해 근무일수를 하루 더 줄이자는 논의가 활발합니다. 주 4일 근무제를 선도적으로 도입한 기업들의 사례를 살펴보겠습니다. 종합교육기업 에듀윌은 2019년 6월 ‘드림데이’라는 제도를 도입해 주말을 제외한 하루를 더 쉽니다. 하루 8시간씩 주 32시간을 일하는 구조로 직원 모두가 금요일에 쉬는 것이 아닌 각자 휴무일을 정하는 방식입니다.

스타트업 업계에서도 우수인재 확보 및 유지를 위해 주 4일제 또는 그와 유사한 근무시간 단축제도가 확대되고 있습니다. 독서 플랫폼 회사인 ‘밀리의 서재’ 등이 주 4일제를, 배달의민족을 운영하는 ‘우아한형제들’과 숙박 플랫폼 ‘여기어때’를 운영하는 위드이노베이션은 매주 월요일 오후 1시에 출근하는 ‘주 4.5일제’를 도입했습니다. 복합 핀테크 플랫폼 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카는 금요일 조기퇴근형 4.5일제를 도입했습니다. ‘워라밸’을 중시하는 MZ세대를 확보해야 하지만 자금력이 부족한 스타트업의 ‘주4일 근무제’는 높은 수준의 연봉계약서를 대신해서 내밀 수 있는 또다른 카드입니다. 대기업 중에서는 SK그룹의 컨트롤타워인 ‘SK수펙스추구협의회’에서 격주 주4일 근무제를 도입했습니다.

국가적으로 근무일 단축을 시도한 나라도 있습니다. 아이슬란드는 2015년부터 2019년까지 공공부문의 다양한 직업군 2,500명을 대상으로 주 4일제 실험을 실시했습니다. ‘세계에서 가장 큰 규모의 주 4일제 실험’으로 불립니다. 일은 덜해도 공공서비스는 유지해야 하기에, 매년 2,420만 파운드를 들여 채용을 늘렸습니다. 인원을 늘린 덕분에 민원 1건당 해결에 걸리는 시간 등의 성과 지표들은 저하되지 않았습니다.

④근무일수 단축이 어려운 기업들

구글, 페이스북, 애플 등 실리콘밸리의 대표 기업들은 스타트업이 아닌 지금도 업무 강도가 강하기로 유명합니다. 이와 같은 회사에서 근로시간 단축의 움직임은 아직까지 없습니다. 테슬라 창업자인 일론 머스크는 근로시간 단축에 부정적이고, 이런 말을 했을 정도입니다.

“(테슬라보다) 일하기 편한 곳은 많이 있다.

하지만, 주 40시간 일해서 세상을 바꾼 사람은 아무도 없다.”

<일론 머스크 테슬라 창업자>

또한, 지속적으로 고객과의 만남이 필요한 서비스와 소매업 등의 업종, 시간대별로 일정한 서비스나 콘텐츠 생산이 필요한 경우는 추가 인원 채용 없는 주 4일제로 전환이 아직까지 시기상조입니다.

⑤주 4일제 실험 결과는 무엇일까?

주 4일제를 도입한 기업들의 성과는 무엇일까요? 에듀윌의 매출은 815억 원에서 주 4일제 시행 후 1,193억 원으로 늘었습니다. 에듀윌의 유튜브 채널에 출연한 직원은 주 4일제 때문에 집중해서 업무를 마치고자 노력하게 된다고 말합니다. 정리하면 주 4일제를 도입한 기업에서 업무성과가 오르는 이유는 직원들이 더욱 집중해서 일하기 때문이라는 것이지요.

반면에 시간이 지날수록 성과가 떨어지는 경우도 있습니다. 이를 ‘호손 효과 (Hawthorne Effect)’와 연계하는 이들도 있습니다. 호손 효과란 자신의 행동이 관찰되고 있다는 사실을 인지할 때, 자신의 행동을 ‘바람직한 방향’으로 조정하는 반응을 말합니다. 예컨대, 성공적인 시범적 제도 도입으로 보일 수 있도록 직원들이 초기에는 집중력 있게 일하다가, 시간이 지날수록 긴장이 풀어지고 딴짓하는 시간이 길어지는 사례를 들 수 있겠습니다.

⑥주 4일제 도입을 위한 준비사항

결국 근무일수 단축을 위해 필요한 것은 중요한 가치를 창출하는 일에 직원들이 집중할 수 있도록 하고, 시간 낭비 유발 요인을 줄이는 것입니다. 근무일수 단축의 성공 사례인 에듀윌의 경우 ‘19년 1월 주 4일제 시행 방침을 공지하면서 소요 인원을 부서별로 세밀하게 파악했습니다. 직원별 휴무 일정과 업무 진행 상황을 공유하고 불필요한 업무를 줄이는 등 업무 절차를 개선한 것은 성공 요인으로 볼 수 있겠습니다.

▷ 유연근무제 활성화

①유연근로시간제의 의의

‘유연근로시간제’란 근로시간의 결정 및 배치 등을 탄력적으로 운영할 수 있도록 하는 제도입니다. 업무량이 많고 적음에 따라 근로시간을 적절하게 배분하거나 근로자의 선택에 맡김으로써 근로시간을 유연하고 효율적으로 운영할 수 있습니다. 또한, 근로시간의 산정이 어려운 경우에 별도로 정한 근로시간을 인정받을 수 있습니다.

②유연근로시간제의 유형

근로기준법에 명시된 유연근로시간제의 유형은 다음과 같습니다.

근로기준법에 명시된 유연근로시간제의 유형 ⓒ 이호석

③3개월 초과 6개월 이내 탄력적근로시간제 (‘21년 7월 시행)

탄력적근로시간제는 당초 2주 이내 단위와 3개월 이내 단위만 허용되었습니다. 최근 근로기준법 개정으로 ‘21년 7월 1일부터는 3개월 초과 6개월 이내의 탄력적근로시간제가 도입되었습니다.

사용자는 근로자 대표와의 서면합의에 따라 법적 사항을 정하면 3개월을 초과하고 6개월 이내의 단위기간을 평균해 1주간의 근로시간이 1주 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 1주 40시간을, 특정한 날에 1주 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있습니다.

사용자와 근로자 대표 간의 서면 합의사항은 다음과 같습니다.

사용자는 각 주의 근로일이 시작되기 2주 전까지 근로자에게 해당 주의 근로일별 근로시간을 통보해야 합니다. 단, 사용자는 근로자 대표와의 서면합의 당시에 예측하지 못한 천재지변, 기계고장, 업무량 급증 등 불가피한 사유가 발생한 때에는 단위기간 내에서 평균해 1주간의 근로시간이 유지되는 범위에서 근로자 대표와의 협의를 거쳐 단위기간의 주별 근로시간을 변경할 수 있습니다. 이 경우 해당 근로자에게 변경된 근로일이 개시되기 전에 변경된 근로일별 근로시간을 통보해야 합니다.

연속 휴식시간 보장 규정이 중요합니다. 사용자는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속해 11시간 이상의 휴식시간을 주어야 합니다. 예컨대, 24시에 근로가 종료된 경우 다음 근로는 최소 11시간이 지난 다음날 11시 이후에 시작되어야 합니다. 다만, 천재지변 등 불가피한 경우에는 근로자 대표와의 서면합의가 있으면 이에 따릅니다.

④유연근로시간제도 활용의 기대 효과

근로시간의 효율적 배분을 통해 일생활 균형이 가능한 근로환경을 조성할 수 있으며, 이에 따라 출산과 육아 등으로 인한 경력단절 및 숙련인력의 이직을 방지하고 젊은 인재들에게는 동기부여 요소로 작용할 수 있습니다. 사업 및 직무의 특성 등에 따라 일하는 시간에 구속받지 않고 근로시간의 효율적 배분, 활용이 가능하여 업무 생산성 향상 및 기업 경쟁력을 제고할 수 있습니다.

▶ <미디어 속 노동법 '직장생활편'> 시리즈 보러 가기

글ㅣ이호석

1998년에 SK에코플랜트에 입사하여 일하고 있습니다. 인사노무 기획업무와 행정업무, SK그룹 HR TF에서 HR/ER제도를 설계하며 인사노무의 다양한 실무를 익혔습니다. 또한 회계, 글로벌마케팅, 현장관리, 상생협력 업무를 수행하며 직무의 폭을 넓혔습니다. 공인노무사, 경영지도사, PHR(Professional in Human Resources)을 취득하며 법과 이론을 공부했습니다. 고려대학교 노동대학원 노동법학과에서 노동법 전반에 대한 이해를 확장하였습니다.

발행일 2022.02.18

③3개월 초과 6개월 이내 탄력적근로시간제 (‘21년 7월 시행)

탄력적근로시간제는 당초 2주 이내 단위와 3개월 이내 단위만 허용되었습니다. 최근 근로기준법 개정으로 ‘21년 7월 1일부터는 3개월 초과 6개월 이내의 탄력적근로시간제가 도입되었습니다.

사용자는 근로자 대표와의 서면합의에 따라 법적 사항을 정하면 3개월을 초과하고 6개월 이내의 단위기간을 평균해 1주간의 근로시간이 1주 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 1주 40시간을, 특정한 날에 1주 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있습니다.

사용자와 근로자 대표 간의 서면 합의사항은 다음과 같습니다.

- 대상 근로자의 범위

- 단위기간 (3개월을 초과하고 6개월 이내의 일정한 기간으로 정해야 함)

- 단위기간의 주별 근로시간

- 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

사용자는 각 주의 근로일이 시작되기 2주 전까지 근로자에게 해당 주의 근로일별 근로시간을 통보해야 합니다. 단, 사용자는 근로자 대표와의 서면합의 당시에 예측하지 못한 천재지변, 기계고장, 업무량 급증 등 불가피한 사유가 발생한 때에는 단위기간 내에서 평균해 1주간의 근로시간이 유지되는 범위에서 근로자 대표와의 협의를 거쳐 단위기간의 주별 근로시간을 변경할 수 있습니다. 이 경우 해당 근로자에게 변경된 근로일이 개시되기 전에 변경된 근로일별 근로시간을 통보해야 합니다.

연속 휴식시간 보장 규정이 중요합니다. 사용자는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속해 11시간 이상의 휴식시간을 주어야 합니다. 예컨대, 24시에 근로가 종료된 경우 다음 근로는 최소 11시간이 지난 다음날 11시 이후에 시작되어야 합니다. 다만, 천재지변 등 불가피한 경우에는 근로자 대표와의 서면합의가 있으면 이에 따릅니다.

④유연근로시간제도 활용의 기대 효과

근로시간의 효율적 배분을 통해 일생활 균형이 가능한 근로환경을 조성할 수 있으며, 이에 따라 출산과 육아 등으로 인한 경력단절 및 숙련인력의 이직을 방지하고 젊은 인재들에게는 동기부여 요소로 작용할 수 있습니다. 사업 및 직무의 특성 등에 따라 일하는 시간에 구속받지 않고 근로시간의 효율적 배분, 활용이 가능하여 업무 생산성 향상 및 기업 경쟁력을 제고할 수 있습니다.

▶ <미디어 속 노동법 '직장생활편'> 시리즈 보러 가기

글ㅣ이호석

1998년에 SK에코플랜트에 입사하여 일하고 있습니다. 인사노무 기획업무와 행정업무, SK그룹 HR TF에서 HR/ER제도를 설계하며 인사노무의 다양한 실무를 익혔습니다. 또한 회계, 글로벌마케팅, 현장관리, 상생협력 업무를 수행하며 직무의 폭을 넓혔습니다. 공인노무사, 경영지도사, PHR(Professional in Human Resources)을 취득하며 법과 이론을 공부했습니다. 고려대학교 노동대학원 노동법학과에서 노동법 전반에 대한 이해를 확장하였습니다.

발행일 2022.02.18