라인플러스 | 급성장하는 조직에서 TPM의 역할

김유진 라인플러스 TPM팀 리더

라인플러스 | 급성장하는 조직에서 TPM의 역할

일자

상시

유형

아티클태그

이 아티클은 <PM/PO를 말하다> 시리즈의 4화입니다.

✍ 오늘의 아티클

✍ 오늘의 아티클

- 김유진 라인플러스 TPM팀 리더는 “TPM은 네모난 바퀴를 굴리는 사람”이라고 정의합니다. 잘 안 굴러가는 네모난 바퀴를 굴려서 움직이게 하고 궁극적으로는 바퀴를 동그랗게 만드는 사람들이라고요.

- TPM은 ‘관리’보다는 ‘일이 잘 되게 하는 것’에 포커스를 두고 있는 사람들입니다. 프로젝트가 잘 되기 위한 매니지먼트 프랙티스를 수행하기도 하고 특화된 프랙티스나 기법을 활용해서 프로젝트를 진행해야 하니까요.

- TPM에게 중요한 것은 단순히 경험만 쌓았는지, 경험에 인사이트를 녹여서 본인만의 가치를 가지고 있는지라고 해요.

소프트웨어 서비스가 발달하면서 소프트웨어 프로덕트를 이해하기 위해서는 더욱 강력한 기술적 배경지식이 필요해졌다. 개발리더에게 요구되는 역할이 더 많아졌고, 다양한 복잡성을 가진 일들이 이들을 괴롭히기도 한다. 라인플러스의 TPM은 이러한 이유에서 탄생했다. 리더나 프로덕트 매니저들이 더 나은 결정을 할 수 있도록 돕고 여러 팀이 연관된 프로젝트를 맡아서 조정하고 프로젝트의 순조로운 진행을 돕기 위해서.

김유진 라인플러스 TPM팀 리더는 “TPM은 네모난 바퀴를 굴리는 사람”이라고 정의한다. 직접 프로젝트 멤버들과 호흡하면서 잘 안 굴러가는 네모난 바퀴를 굴려서 움직이게 하고 궁극적으로는 바퀴를 동그랗게 만드는 사람들이다.

김유진

라인플러스 / Technical Program Manager(TPM)

전) Electronic Arts / Development Director

전) 쿠팡 / Scrum Master

전) 삼성전자 / Software Engineer

TPM은 프로젝트 관리자가 아닌 ‘같이 뛰는 사람들’

사실 저는 TPM이라는 직무가 조금 낯선데, 라인에서는 언제부터 TPM이 활동하고 있었나요?

제가 합류했던 2016년 당시에는 라인에서도 TPM이라는 개념이 생소했고 역할에 대해 정확히 정의가 되지 않았어요. 그래서 스스로 정의하고 어떤 가치를 생산해 내는지, 회사와 개발 조직에 어떤 도움을 줄 수 있는지 정립하고 만들어가야 했어요. 당시 라인은 급성장을 하는 단계로 조직과 사람이 모두 기하급수적으로 늘어나 있었고, 특히 개발 리더들에게 과한 역할과 업무가 몰리면서 여러 어려움이 발생하고 있었어요. 수많은 프로젝트들이 잘 돌아가야 하는 상황에서 누군가 그 역할을 맡아서 진행시켜야 했죠. 특히 cross-functional project나 글로벌로 진행되는 cross-country project의 경우 커뮤니케이션이나 업무 조율이 어려운 경우가 상당히 많았기 때문에 이를 해결하고 복잡한 프로젝트가 잘 진행될 수 있게 리딩하거나 돕는 역할이 필요했습니다.

그러한 상황에서 유진 님이 정의한 라인플러스의 TPM 역할은 무엇인가요?

추상적인 표현일 수 있지만, TPM은 ‘관리’보다는 ‘일이 잘 되게 하는 것’에 포커스를 두고 있는 사람들입니다(Change mindset from execution to enablement). 프로젝트가 잘 되기 위한 매니지먼트 프랙티스를 수행하기도 하고 특화된 프랙티스나 기법을 활용해서 프로젝트를 진행해요. 일반적인 매니지먼트 관리나 일정, KPI로만 프로젝트를 관리하고 푸시하는 역할이 아닌 ‘같이 뛰는 사람들’인 것이죠.

TPM은 여러 팀이 연관된 프로젝트들을 맡아서 조정해야 하는데, 프로젝트에 참여하는 팀들은 기술적인 내용에 깊은 관계가 있다는 특성이 있습니다. 기획자라도 기술에 대해서 잘 알아야 하는 경우가 많죠. TPM은 기술적인 디펜던시를 이해하고 고찰해야 하며, 기술 인력뿐만 아니라 비기술 인력과도 매우 밀접하게 일해야 해요. 또한 프로젝트가 순조롭게 진행되도록 조율하고 커뮤니케이션해야 합니다.

고도의 기술 경험, 문제 해결 능력 그리고 서번트 리더십

라인플러스 TPM들은 보통 어떤 방식으로 일하고 있나요?

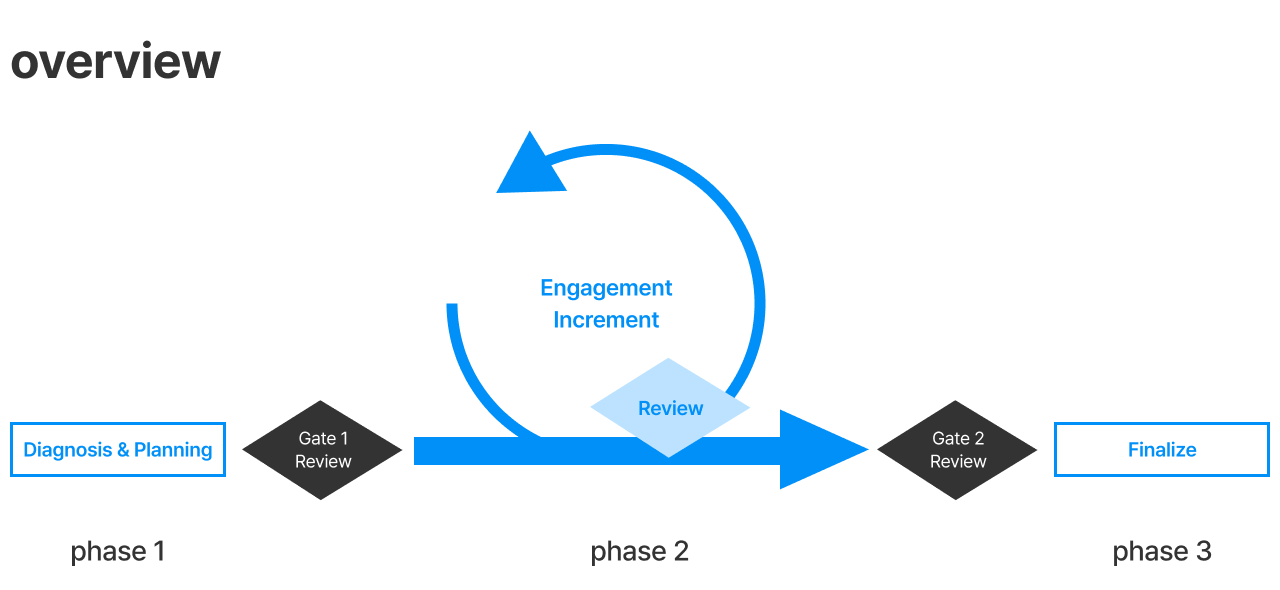

대표적으로 LINE Project Engagement Framework이라는 프로젝트 기본 가이드라인을 만들어 글로벌 전체가 공통으로 사용하고 있어요. 프로젝트 진행을 3단계로 나눠서 각 단계별로 집중해야 할 부분과 체크해야 할 부분, scoping에 대해서 명시하고 프로젝트의 개선에 대한 가시화 방법을 만들었습니다. 실제로 사용할 수 있는 사례 기반의 프랙티스를 다양하게 제공해서 프로젝트의 상황에 맞춰서 사용할 수 있어요. Iteration으로 업무를 진행하면서 중간에 상황을 점검⠂회고하고, Pivoting 하는 단계를 넣어서 지속적으로 프로젝트에 도움이 되는 부분을 포커스 하고요.

출처: 김유진 / 제작: 원티드

주로 복잡성이 크고, 규모가 큰 프로젝트를 담당하는 만큼 TPM들에겐 좀 더 큰 뷰가 필요할 거 같아요. 그만큼 자격요건도 까다로울 거 같은데 평소에 팀원들에게 어떤 역량을 강조하시나요?

채용을 할 때에는 TPM은 기술적 배경지식이 반드시 필요하기에 기본적으로 기술적 배경을 확인하고, 개발 경험이 있는 분들을 선호해요. 그 외에 커뮤니케이션 능력, 경험과 함께 녹아있는 인사이트, 실제 프로젝트 경험, 문제 해결능력 등을 체크하고 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 단순히 경험만 쌓았는지, 경험에 인사이트를 녹여서 본인만의 가치(value)를 가지고 있는지예요. 이런 내용을 정리해서 팀원들에게도 강조하고 있어요.

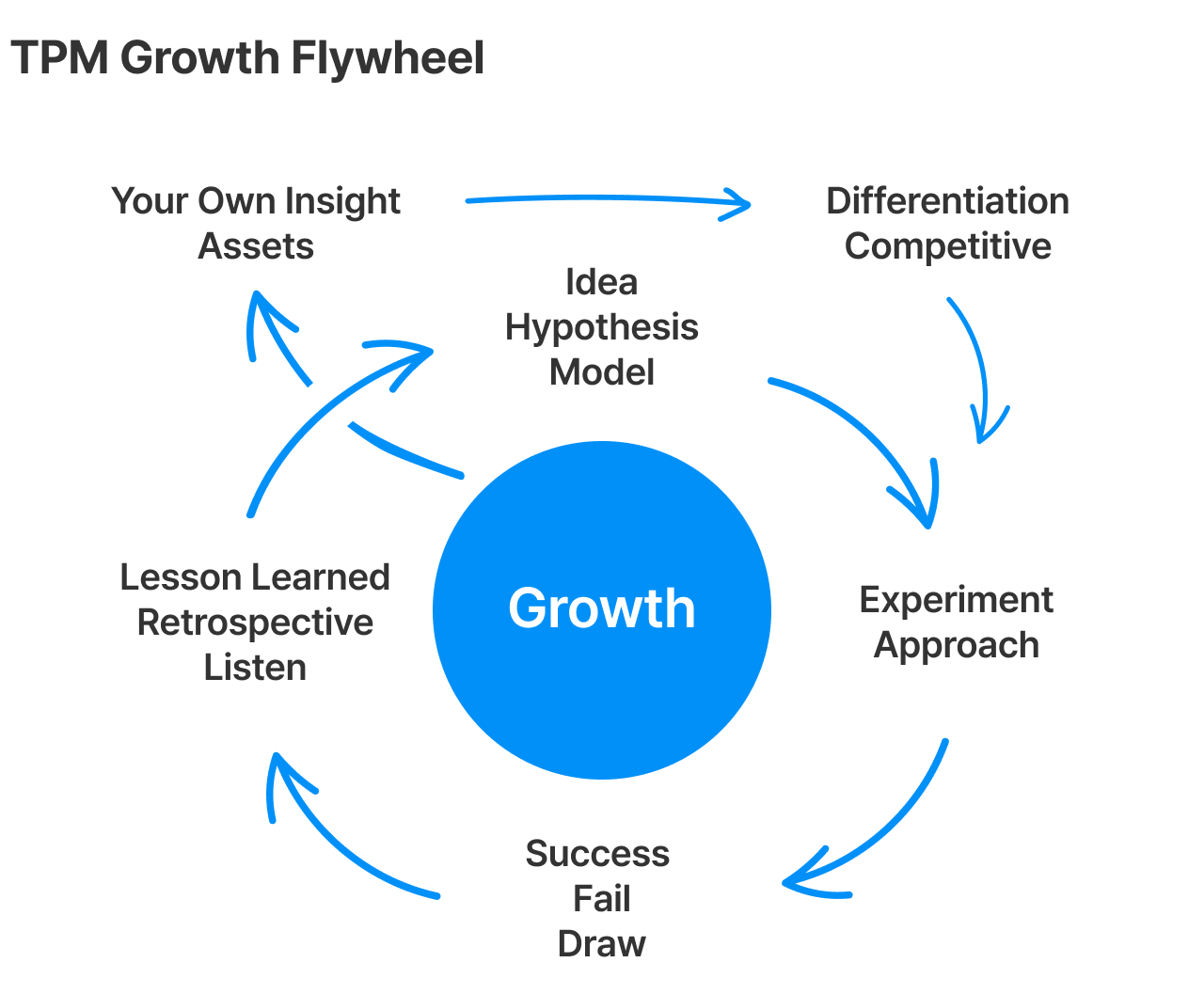

이 외에도 서번트 리더십을 중요하게 생각하여 “TPM is the man who highlights others”를 팀 캐치프레이즈로 만들었고 개개인의 역량 강화를 위한 ‘TPM growth flywheel’를 공유하고 성장을 강조하고 있습니다.

주로 복잡성이 크고, 규모가 큰 프로젝트를 담당하는 만큼 TPM들에겐 좀 더 큰 뷰가 필요할 거 같아요. 그만큼 자격요건도 까다로울 거 같은데 평소에 팀원들에게 어떤 역량을 강조하시나요?

채용을 할 때에는 TPM은 기술적 배경지식이 반드시 필요하기에 기본적으로 기술적 배경을 확인하고, 개발 경험이 있는 분들을 선호해요. 그 외에 커뮤니케이션 능력, 경험과 함께 녹아있는 인사이트, 실제 프로젝트 경험, 문제 해결능력 등을 체크하고 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 단순히 경험만 쌓았는지, 경험에 인사이트를 녹여서 본인만의 가치(value)를 가지고 있는지예요. 이런 내용을 정리해서 팀원들에게도 강조하고 있어요.

LINE TPM gives more value to

- solving problems

- project orchestration

- providing practical help based on best practice

- providing leadership in a growth mindset

- building effective workflow

이 외에도 서번트 리더십을 중요하게 생각하여 “TPM is the man who highlights others”를 팀 캐치프레이즈로 만들었고 개개인의 역량 강화를 위한 ‘TPM growth flywheel’를 공유하고 성장을 강조하고 있습니다.

출처: 김유진 / 제작: 원티드

라인플러스 TPM의 업무 목표는 어떻게 설정하고 있고 이를 실행하기 위해 어떤 노력을 하고 있나요?

업무 목표는 투입되는 프로젝트 목표에 따라서 설정하는데, 프로젝트 상황에 따라 워낙 달라서 하나로 정의하긴 어려워요. 경우에 따라서 OKR를 활용하고 LINE project engagement framework에 있는 Project maturity level을 기준으로 삼아요. 이를 통해 각 프로젝트들이 좋은 성과를 내고 잘 돌아가는 것을 넘어서 구체적인 요소나 KSF가 어떻게 개선됐는지도 체크하고 있죠.

라인플러스에서는 TPM 한 명이 프로덕트 하나에 투입되기 때문에 개개인의 역량이 많이 요구되는 편이에요. 그래서 목표 달성을 위해서 개인이 노력하기도 하지만 팀에서 세미나, 스터디, 토론 등을 통해 프랙티스 적용과 실행, 새로운 시도, 문제 해결을 공유하고 다양한 방법을 시도하고 있습니다.

이러한 노력들이 잘 적용되어 성과가 좋았던 프로젝트 사례 하나 소개해 주세요.

저희 TPM 중 한 분이 지원한 LDS(LINE design system)이라는 프로젝트를 소개할게요. 구글의 머트리얼 시스템처럼 LDS는 라인 서비스를 효과적으로 만들고 일관된 사용자 경험을 제공하는 데 필수적인 역할을 하면서 컴포넌트, 인터랙션, UX에 대한 통합 가이드라인을 제공하는 시스템이에요. 라인 내부에서도 글로벌로 디자이너들이 사용할 뿐만 아니라 외부 사용자들을 위해서도 열려있는 시스템인데, 레드닷 디자인 어워드 수상뿐만 아니라 일본 '2022 굿디자인 어워드'에서도 수상을 했어요.

처음 프로젝트를 지원하면서 중장기 목표 세팅부터, visioning, OKR 세팅, agile inception을 통한 컨센서스 확보, SAFe 기반의 LDS를 위한 개발 프로세스 구축 등 다양한 프랙티스와 방법을 적용하면서 LDS라는 프로젝트가 목표한 바를 넘어서 하나의 큰 결과로 만들어지기까지 많은 역할을 했고, 성과에 대한 인정도 많이 받았습니다.

라인플러스 TPM의 업무 목표는 어떻게 설정하고 있고 이를 실행하기 위해 어떤 노력을 하고 있나요?

업무 목표는 투입되는 프로젝트 목표에 따라서 설정하는데, 프로젝트 상황에 따라 워낙 달라서 하나로 정의하긴 어려워요. 경우에 따라서 OKR를 활용하고 LINE project engagement framework에 있는 Project maturity level을 기준으로 삼아요. 이를 통해 각 프로젝트들이 좋은 성과를 내고 잘 돌아가는 것을 넘어서 구체적인 요소나 KSF가 어떻게 개선됐는지도 체크하고 있죠.

라인플러스에서는 TPM 한 명이 프로덕트 하나에 투입되기 때문에 개개인의 역량이 많이 요구되는 편이에요. 그래서 목표 달성을 위해서 개인이 노력하기도 하지만 팀에서 세미나, 스터디, 토론 등을 통해 프랙티스 적용과 실행, 새로운 시도, 문제 해결을 공유하고 다양한 방법을 시도하고 있습니다.

이러한 노력들이 잘 적용되어 성과가 좋았던 프로젝트 사례 하나 소개해 주세요.

저희 TPM 중 한 분이 지원한 LDS(LINE design system)이라는 프로젝트를 소개할게요. 구글의 머트리얼 시스템처럼 LDS는 라인 서비스를 효과적으로 만들고 일관된 사용자 경험을 제공하는 데 필수적인 역할을 하면서 컴포넌트, 인터랙션, UX에 대한 통합 가이드라인을 제공하는 시스템이에요. 라인 내부에서도 글로벌로 디자이너들이 사용할 뿐만 아니라 외부 사용자들을 위해서도 열려있는 시스템인데, 레드닷 디자인 어워드 수상뿐만 아니라 일본 '2022 굿디자인 어워드'에서도 수상을 했어요.

처음 프로젝트를 지원하면서 중장기 목표 세팅부터, visioning, OKR 세팅, agile inception을 통한 컨센서스 확보, SAFe 기반의 LDS를 위한 개발 프로세스 구축 등 다양한 프랙티스와 방법을 적용하면서 LDS라는 프로젝트가 목표한 바를 넘어서 하나의 큰 결과로 만들어지기까지 많은 역할을 했고, 성과에 대한 인정도 많이 받았습니다.

팀원들과 함께 ⓒ김유진

새로운 도메인을 만나는 건, 너무 당연한 일!

TPM들이 프로젝트에 투입될 때에는 아예 새로운 도메인을 맡게 되는 경우도 많잖아요. 유진 님 역시 그런 경험이 있으신가요?

물론이죠. 라인 핀테크 부문이 생기면서 처음으로 인터넷 뱅크를 태국, 대만, 인도네시아에 오픈하게 됐어요. 라인에서도 처음 하는 핀테크 사업이고 뱅크라는 거대한 프로젝트였기에 참여하는 인원과 협력업체도 많았고, 구성원들도 라인에 합류한 지 얼마 안 된 분들이 대다수였기에 프로젝트 초기부터 어려움이 많았습니다. 저는 이를 해결하기 위해 라인대만뱅크에 TPM으로 투입이 됐어요.

처음에는 금융 IT의 용어를 하나도 모르겠더라고요. 특이한 개념이 많았고, 상품이나 사업적인 내용도 너무 생소했어요. 개발 부분도 생각보다 복잡한 내용이 많았죠. 금융 IT의 개발 자체에 대한 이해가 안 되는 부분은 없었습니다만 금융 비즈니스를 모르는 상태에서 오는 어려움이 컸습니다.

이러한 상황을 돌파한 유진 님만의 방법이 있으셨나요?

제가 잘 모른다고 해서 급하게 생각하지는 않았어요. 모르는 내용을 여러 자료를 찾아보면서 학습하기도 했고, 주변 동료들이 좀 귀찮았겠지만 각 분야에서는 그들이 가장 전문가였기 때문에 많이 물어봤습니다. 저는 동료들이 알려주는 지식들을 하나의 큰 그림으로 그려봤는데, 그게 결정적으로 도움이 됐어요. 각각의 세부적인 내용은 제가 몰라도 되는 부분이 있었지만, 프로젝트를 이끌어가는 TPM으로서 큰 그림과 개념을 아는 게 무엇보다 중요했었는데, 동료들이 알려준 각각의 내용과 자료를 통해서 얻은 것들을 퍼즐 맞추듯이 맞춰나가면서 그림으로 그려봤어요. 이 그림을 라인대만뱅크의 대만 동료들에게 설명할 때도 활용할 수 있었고 글로벌 협업에 대한 R&R 부분이나 커뮤니케이션할 때도 사용했어요.

새로운 도메인을 만나는 건, 너무 당연한 일!

TPM들이 프로젝트에 투입될 때에는 아예 새로운 도메인을 맡게 되는 경우도 많잖아요. 유진 님 역시 그런 경험이 있으신가요?

물론이죠. 라인 핀테크 부문이 생기면서 처음으로 인터넷 뱅크를 태국, 대만, 인도네시아에 오픈하게 됐어요. 라인에서도 처음 하는 핀테크 사업이고 뱅크라는 거대한 프로젝트였기에 참여하는 인원과 협력업체도 많았고, 구성원들도 라인에 합류한 지 얼마 안 된 분들이 대다수였기에 프로젝트 초기부터 어려움이 많았습니다. 저는 이를 해결하기 위해 라인대만뱅크에 TPM으로 투입이 됐어요.

처음에는 금융 IT의 용어를 하나도 모르겠더라고요. 특이한 개념이 많았고, 상품이나 사업적인 내용도 너무 생소했어요. 개발 부분도 생각보다 복잡한 내용이 많았죠. 금융 IT의 개발 자체에 대한 이해가 안 되는 부분은 없었습니다만 금융 비즈니스를 모르는 상태에서 오는 어려움이 컸습니다.

이러한 상황을 돌파한 유진 님만의 방법이 있으셨나요?

제가 잘 모른다고 해서 급하게 생각하지는 않았어요. 모르는 내용을 여러 자료를 찾아보면서 학습하기도 했고, 주변 동료들이 좀 귀찮았겠지만 각 분야에서는 그들이 가장 전문가였기 때문에 많이 물어봤습니다. 저는 동료들이 알려주는 지식들을 하나의 큰 그림으로 그려봤는데, 그게 결정적으로 도움이 됐어요. 각각의 세부적인 내용은 제가 몰라도 되는 부분이 있었지만, 프로젝트를 이끌어가는 TPM으로서 큰 그림과 개념을 아는 게 무엇보다 중요했었는데, 동료들이 알려준 각각의 내용과 자료를 통해서 얻은 것들을 퍼즐 맞추듯이 맞춰나가면서 그림으로 그려봤어요. 이 그림을 라인대만뱅크의 대만 동료들에게 설명할 때도 활용할 수 있었고 글로벌 협업에 대한 R&R 부분이나 커뮤니케이션할 때도 사용했어요.

라인대만뱅크 TPM으로 일하던 당시 ⓒ김유진

뱅크라는 프로젝트가 워낙 크기 때문에 R&R 정리나 오픈 이후의 운영 프로세스에 대해서도 어려움이 있었어요. 다들 문서나 말로만 하기 때문에 각자의 머릿속 상상에 따라서 다르게 이해되고 있었고 한국과 대만이라는 언어와 문화 때문에 갭이 더 심했습니다. 이때에도 그림과 다이어그램 등으로 상황을 정리해 소통했어요. ‘그림을 그린다'는 것이 단순한 커뮤니케이션 방법일 수도 있는데, 복잡성을 정리하고 각 펑션들과 커뮤니케이션하는 데 아주 큰 도움이 되는 거 같아요. 이를 통해 새로운 도메인에 (혹은 새로운 회사에) 적응하고 학습하는 속도를 높일 수 있고요.

또 하나는 ‘잦은 sync-up’인데요, 일주일에 한 번 2시간 미팅을 하는 것보다 일주일에 2~3번 30분씩 미팅을 하는 것이 여러모로 도움이 돼요. 애자일의 daily standup meeting과 일치하는 부분이죠. 기술적으로 탐구가 필요하거나 새로운 적응과 방향성에 대한 동기화, 커뮤니케이션의 활성화를 위해서는 빈번하고 기민한 sync-up을 추구했고 효과는 매우 좋았습니다.

뱅크라는 프로젝트가 워낙 크기 때문에 R&R 정리나 오픈 이후의 운영 프로세스에 대해서도 어려움이 있었어요. 다들 문서나 말로만 하기 때문에 각자의 머릿속 상상에 따라서 다르게 이해되고 있었고 한국과 대만이라는 언어와 문화 때문에 갭이 더 심했습니다. 이때에도 그림과 다이어그램 등으로 상황을 정리해 소통했어요. ‘그림을 그린다'는 것이 단순한 커뮤니케이션 방법일 수도 있는데, 복잡성을 정리하고 각 펑션들과 커뮤니케이션하는 데 아주 큰 도움이 되는 거 같아요. 이를 통해 새로운 도메인에 (혹은 새로운 회사에) 적응하고 학습하는 속도를 높일 수 있고요.

또 하나는 ‘잦은 sync-up’인데요, 일주일에 한 번 2시간 미팅을 하는 것보다 일주일에 2~3번 30분씩 미팅을 하는 것이 여러모로 도움이 돼요. 애자일의 daily standup meeting과 일치하는 부분이죠. 기술적으로 탐구가 필요하거나 새로운 적응과 방향성에 대한 동기화, 커뮤니케이션의 활성화를 위해서는 빈번하고 기민한 sync-up을 추구했고 효과는 매우 좋았습니다.

힘들었던 개발자 시절이 있었기에 지금이 있어

유진 님은 삼성전자, 쿠팡, EA 등 다양한 회사를 경험해 오셨는데, 회사를 선택할 때 기준은 무엇인가요.

새롭게 도전할 만한 기회가 있는지와 ‘자유도’가 중요한 기준이 됩니다. 시키는 것만 잘하는 사람이 필요한 회사는 답답하게 느껴졌고, 개인이 새롭게 뭔가를 도전하고 제안하고 개선을 위한 노력을 할 수 있는 여지를 부여하고 인정하는 회사인가를 중요하게 봤어요. 개인적인 성향상 다 만들어진 상태를 업그레이드 하는 역할보다는 초기 상태에 투입돼 전략적인 비전과 팀을 만들어가는 것을 좋아해요.

유진님은 다 만들어진 상태를 업그레이드 하는 역할보다는 초기 상태에 투입돼 전략적인 비전과 팀을 만들어가는 것을 좋아한다고 하셨죠. 개발자 출신인데 주로 담당했던 분야는 무엇이며, 당시 업무가 현재 업무에는 어떻게 연결되고 있으신가요.

삼성전자에서 주로 맡았던 분야가 TV나 가전제품에 대한 플랫폼 개발이었어요. 사업부가 아니라 연구소 소속으로 다양한 도메인과 제품 개발을 접할 기회가 많았고, 그런 다양한 기회를 통해 프로덕트와 플랫폼에 대한 개념을 익히며 더 효율적으로 개발을 해야 하는 방식에 고민을 하게 된 것이 현재 업무인 프로그램 매니지먼트의 기초를 쌓고 다양한 관점에서 바라볼 수 있게 도움을 준 것 같습니다.

삼성전자에서 VIP센터(Value Innovation Program Center)라는 곳에서도 근무를 했었는데요, 그곳은 ‘세상에 없는 제품을 만들자’라는 모토하에 상품기획부터 선행개발까지 cross-functional 하게 아이데이션과 개발이 진행되는 곳이었는데 아이데이션부터 파일럿 프로덕트 개발까지 전 과정을 리딩하면서 프로덕트 매니지먼트 기법부터 개발 프로세스, 다양한 펑션 사람들과 협력하여 일하는 방식까지 많이 배울 수 있었어요. 또한 하나의 아이디어가 상품화되기까지의 길고도 험난한 과정들을 경험하면서 같이 협업하는 사람들과 어떻게 함께 가야 하는지에 대해서도 깊게 고민하고 배울 수 있는 시간이었죠.

애자일 방법론에 대해서도 꾸준히 관심을 가져오셨는데 애자일의 어떤 점이 매력적으로 다가왔나요? 그리고 현재 업무에 어떻게 적용하고 계시나요?

개발자로 일할 때는 개발 업무가 너무 힘들었어요(웃음). 기존의 개발 프로세스는 하드웨어 개발 위주의 프로세스라서 불합리한 부분이 많았는데, 이걸 모두가 알면서도 거기에 대해서 아무도 반대를 하지 않고 따르고 있었거든요. 무언가 소프트웨어 개발에 적합한 개발 방법이 있지 않을까 고민하던 시기에 국내외 다양한 블로그에서 애자일 개발 방법론을 보게 됐고 삼성전자 내에서 마음에 맞는 사람들끼리 ‘기민한 사람들의 모임'이라는 커뮤니티를 만들면서 본격적으로 애자일을 공부하고 실무에 적용해 보기 시작했어요.

어떻게 협업을 잘할 것인가에 대한 많은 이론이 있는데, 저에게는 애자일이 그 방법이었습니다. 경험이 쌓이면서 애자일이 단순 개발 방법론이나 협업 방법론이 아닌 일하는 방식에 대한 신념이라는 것을 깨닫게 됐고, 말 그대로 ‘애자일’을 ‘애자일 하게' 적용할 수 있게 됐어요.

그 후 모든 업무에 애자일을 적용하고 있어요. 애자일 중 스크럼, 칸반 등의 방법론을 개발 프로세스처럼 사용하기도 하지만, 프로젝트 Kick-off를 agile inception 형태로 진행한다던지, OKR과 애자일을 연결해서 사용한다던지 다양한 프랙티스를 응용해서 사용하는 것 같아요. 결국 애자일은 그로스 마인드셋이랑 연결되는데 제가 주로 쓰는 표현인 “Let’s make it better, incrementally”라는 신념을 가지고 모든 업무를 대하고 있습니다.

다른 사람을 빛나게 해주는 사람이 되고파

유진 님은 3년 뒤쯤에는 어떤 모습이길 기대하시나요?

여전히 많은 사람들을 돕는 사람이고 싶고 리더를 돕는 리더로 활동하고 싶습니다. 그리고 개인적으로는 실수를 좀 덜하고 새로운 것을 두려워하지 않는 사람이 되고 싶어요.

마지막 답변은 좀 의외네요? 새로운 것을 두려워하시나요?

하하, 아닌 척했지만 사실 그렇습니다. 20년 넘게 일하면서 겁이 많아졌어요. 초년생 때는 생각 없이 이거저거 시도했는데 나이가 들수록 고민이 더 많아지더라고요. 도전적인 실패는 하되 실수는 줄이자는 생각을 더 많이 하게 되었습니다. 그리고 경험만 쌓는 것이 아니라 경험을 통해 나만의 인사이트를 만들어가고 싶어요. 지식만 쌓는 것이 아니라 지혜를 쌓아가는 사람이요.

▶ <PM/PO를 말하다> 시리즈 보러 가기

CREDIT

글 | 정은혜 원티드 콘텐츠 에디터

사진 | 최호근 포토그래퍼

발행일 2023.06.12