AI를 다룬다 : 생성형 AI가 재정의하는 기업 문화와 인프라

글ㅣ김주영 메타 테크니컬 프로그램 매니저

AI를 다룬다 : 생성형 AI가 재정의하는 기업 문화와 인프라

일자

상시

유형

아티클태그

이 아티클은 <AI를 다룬다> 시리즈의 6화입니다.

✍ 오늘의 아티클

✍ 오늘의 아티클

- 인공지능, 특히 생성형 AI 기술의 발전은 ‘혁명’ 수준의 변화로 인식되고 있으며, 기업용 생산성 분야에서 크게 주목받고 있으나, 실제 적용에서는 기대와 현실 사이의 격차가 존재합니다.

- 기업용 생성형 AI 기술의 완성도를 높이기 위해서는 기업 내부에 존재하는 다양한 데이터, 업무 컨텍스트가 반영되어야 하고, 전사적인 노력이 필요합니다.

- 성공적인 생성형 AI의 기업 내 적용과 이를 통한 생산성 향상은 기술의 완성도뿐 아니라, 기업 문화와 이를 뒷받침해 주는 인프라 차원의 변화가 필요합니다.

도입

컴퓨팅의 역사는 지속적인 혁신과 발전을 거듭해 왔습니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술, 특히 GPT 모델의 발표 후 생성형 AI가 세상의 모든 이슈를 끌어당기고 있는 느낌입니다. 사람들은 생성형 AI를 말할 때 ‘혁신’이 아닌 ‘혁명’이라고 말합니다. 흔히 혁명이라는 말은 농업혁명, 산업혁명과 같이 인류 전체에 커다란 영향을 미치는 전환점 또는 변화를 지칭하는 것인데 그만큼 인공지능이 우리 산업에 놀라운 변화를 가져올 것이라는 기대가 담겨있습니다. 이미 기업들은 생성형 AI 적용을 시작했거나 적용할 것을 고려하고 있습니다. 2023년 말 발표된 논문 ‘Generative Ai at Work’에 따르면 생성형 AI를 사용한 그룹이 평균 14%의 생산성 향상을 경험한 것으로 나타났습니다. 즉 생성형 AI가 기업 생산성 향상에 긍정적인 영향을 줄 것임을 보여줍니다.

그러나 여전히 생성형 AI가 가야할 길은 멀고 험합니다. 저 역시 생성형 AI를 엔터프라이즈 환경에 적용하며 거의 하루 단위로 발전하는 기술 속도와 적용 범위 확대에 매일 놀라고 있습니다. 하지만 엔터프라이즈 AI의 성공적인 적용은 단순히 기술적 완성도에만 의존하는 것이 아니라 기업의 데이터 구조, 프로세스의 AI 친화성, 그리고 이러한 요소가 기업 문화 및 인프라와 얼마나 잘 통합되어 있는지에 크게 영향을 받는다는 사실을 깨닫고 있습니다.

이 글에서는 엔터프라이즈 AI 도입을 고려할 때 기술적 측면뿐만 아니라 기업 문화와 인프라가 어떻게 중요한 역할을 하는지에 대해 이야기를 해보겠습니다.

결국은 데이터

높은 기대를 가지고 업무에 생성형 AI를 적용했을 때 기대했던 정확도와 실제 성능 사이에 차이가 나는 것을 자주 볼 수 있습니다. 얼핏 보기에는 그럴싸한 결과를 보여주는 것 같지만 실제 업무에 적용하면 아주 초기 조사나 본 업무를 하기 위한 참고 수준의 결과를 제공하는 정도이지, 기대했던 만큼 생산성이 엄청 높아지지 않다는 것을 확인할 수 있습니다. 원하는 결과를 만들기 위해 이 질문 저 질문하다가 정작 시간만 보내는 경우도 발생하고요.

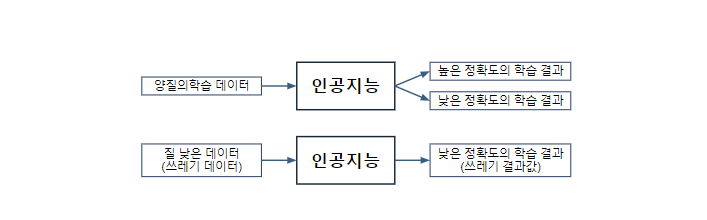

왜 그럴까요. 바로 GPT 모델은 퍼블릭 데이터를 기반으로 개발되었기 때문에 기업과 사업 분야에 따른 고유의 용어, 프로세스, 히스토리, 제품의 내용을 반영하고 있지 않기 때문입니다. 처음 회사에 입사해 제대로 된 성과를 내려면 많은 것을 새로 익혀야 하듯이, 기업 내부 생산성을 위한 인공지능 모델에는 그 회사의 상황 지능(contextual intelligence)이 필요합니다. 이를 보완하기 위해서 기업 내부의 데이터로 파인 튜닝(fine tuning), 데이터 임베딩(data embedding), 전이 학습(transfer learning) 등의 방법을 통해 추가 학습을 시켜야 합니다. 그러나 막상 데이터를 모아 놓고 보면 그 양이 충분하지 않거나 특정 부서와의 프로젝트에 국한되어 있는 등 데이터의 양적, 질적 제약으로 추가 학습 후에 보완된 모델이 편향되거나 이도 저도 아닌 모델이 만들어지는 경우가 발생합니다. 많은 비용을 들여 모델을 개발했거나 상용 모델을 라이선스 해서 적용했는데도 내부 데이터의 한계로 퍼블릭 서비스를 사용하는 것보다도 못한 결과를 초래하기도 합니다.

반대로 이야기하면 기업 내부의 데이터가 잘 준비되어 있는 기업은 좋은 인공지능을 통해서 엄청난 생산성 향상을 만들어 낼 수 있다는 것입니다. 결국 인공지능 시대에는 데이터가 생산성과 직결되는 변수이면서 기업 경쟁력의 핵심 요소라고 할 수 있습니다.

<양질의 데이터가 높은 정확도의 결과를 보장하지는 않지만, 낮은 품질의 데이터는 100% 나쁜 결과를 가져온다> (출처: https://brunch.co.kr/@ka3211/31)

데이터의 중요성은 인공지능 분야의 기술 개발 양상과도 연관 있습니다. 인공지능 분야는 점점 더 노하우가 중요해지고 있습니다. 인공지능의 알고리즘이 빠르게 프레임워크화되면서 응용 개발의 진입 장벽은 줄어드는 반면 실제 기술 역량을 축적하는 방법은 시행착오(Trial and error)를 통해 얻는 경험적 부분의 중요성이 높아지고 있습니다. 원하는 결과를 얻기 위해 필요한 데이터의 양, 퍼블릭 데이터와 프라이빗 데이터의 데이터 블렌딩 비율, 가중치 설정 등 실제 모델과 데이터를 직접 튜닝하면서 발견하는 경험과 데이터가 매우 중요합니다.

또 인공지능 관련한 많은 논문이 발표되고 있지만 노하우와 관련한 내용은 포함되지 않는 경우가 많습니다. 기업 내부의 인공지능 역량을 갖추기 위한 핵심이 또 데이터가 되는 것입니다. 가끔 인공지능 기술이 개발되는 모습을 보면, 반도체나 디스플레이 산업같이 양산 역량이 중요한 장치 산업처럼 되고 있다고 생각할 때가 있습니다. 거대한 개발 인프라와 데이터는 반도체 공장이고, 각 엔지니어들의 경험에서 오는 양산 경험은 인공지능 엔지니어들의 모델 튜닝 과정을 떠오르게 합니다. 모델 개발팀이 내부 데이터를 가지고 꾸준하게 모델을 발전시키지 않고서는 제대로 된 효과를 만들기 어렵고, 이를 위해서는 기업 내부 데이터가 질적 양적으로 준비되어야 합니다.

데이터가 중요하다는 말은 새로운 것은 아닙니다. 이미 꽤 오래전부터 데이터는 미래의 금과 같은 것이라며 데이터 중심 경영의 필요성이 많이 회자되었으며, 많은 기업이 이와 관련한 투자를 많이 해왔습니다. 어떤 기업에서는 CDO(Chief Digital Officer 또는 Chief Data Officer) 등의 포지션을 만들어 드라이브하기도 했습니다.

그렇지만 데이터 프로세스와 프랙티스는 누가 주도한다고 해서 되는 주제는 아닙니다. 고품질의 데이터를 양적, 질적으로 확보하는 과정은 시간이 오래 걸리는 작업입니다. 여전히 우리는 데이터를 효과적으로 관리하고 공유하는 데 있어 부서 간, 프로세스 간 장벽을 경험합니다. 어떤 경우는 문서화, 데이터 생성을 부차적인 업무로 인식하는 경우도 많고, 회사에서는 문서화나 데이터 생성에 대해 강조하지만 막상 평가에서는 이러한 부분이 반영되지 않아 말뿐인 구호가 되는 경우도 있습니다. 담당 조직 또는 담당자 차원에서 생성하고 관리한다고 되는 문제가 아니라, 데이터화가 단위 업무 차원이 아닌 일하는 문화 차원에서 접근해야 하는 이유입니다.

흔히 미국 회사들은 문서화를 아주 많이 하고 데이터에 기반해서 일을 한다고 알려져 있습니다. 개발, 개발자, PM, 세일즈 등 부서에 관계없이 엄청나게 많은 문서와 데이터를 만들고, 문서와 데이터를 기반으로 일하는 문화가 정착되어 있습니다. 또한, 각 직원들이 효율적으로 데이터를 만들고, 활용할 수 있는 인프라가 잘 갖추어져 있습니다.

저 역시 미국에서 일하며 놀랐던 것들 중 하나가 문서화였습니다. 엄청나게 많은 문서와 데이터가 매일매일 생성되고, 그것들을 제대로 숙지하지 않으면 업무가 잘 진행되지 않습니다. 또, 좀 지나치다 싶을 정도로 IT 인프라와 데이터 프로세스가 잘 구축되어 있습니다. 누구던 회사의 데이터를 검색을 통해서 쉽게 접근이 가능하며, 수많은 대시보드가 만들어지고 관리되고 있으며, 데이터 쿼리를 위한 기반 시스템도 잘 준비되어 있습니다. 만약 이러한 IT 인프라가 구축되어 안 되어 있거나 불편했다면 데이터 생성/활용 문화가 회사의 자연스러운 업무 문화로 자리 잡기는 어려웠을 것입니다. 새로운 업무 문화, 특히 인공지능 관련한 업무 프랙티스를 새롭게 적용하려면 이를 지원해 주는 인프라가 반드시 고려되어야 합니다. 어떤 면에서 보면 인프라 구축과 활용 프랙티스를 통해서 문화를 구축해 나가는 것이 더 자연스럽다고도 생각할 수 있습니다.

이러한 문화와 인프라를 구축한 것은 인공지능 시대를 대비하기 위해서는 아니었을 겁니다. 우연인지, 아니면 정말 대단한 인사이트에서 나온 것인지는 알 수 없으나 기업 내부 데이터 생성에 가장 적극적이고 가장 많은 내부 데이터를 가지고 있는 기업들이 현재 인공지능에서 가장 앞서 나가고 있고, 앞으로 내부 생산성 향상에서 가장 앞서 나갈 수 있는 위치에 있는 기업도 역시 그들이 될 것입니다.

이처럼 생성형 AI를 내부 생산성 툴로 활용을 고려하는 기업들은 기술 개발 측면에 앞서, 현재의 데이터 관련한 현황과 앞으로 데이터를 어떻게 확보해 나갈 것이냐에 대한 업무 문화적 측면의 고려와 이를 지원하는 인프라스트럭쳐에 대한 평가와 준비가 선행되어야 합니다.

피드백, 피드백, 피드백! 그리고 공짜는 없다.

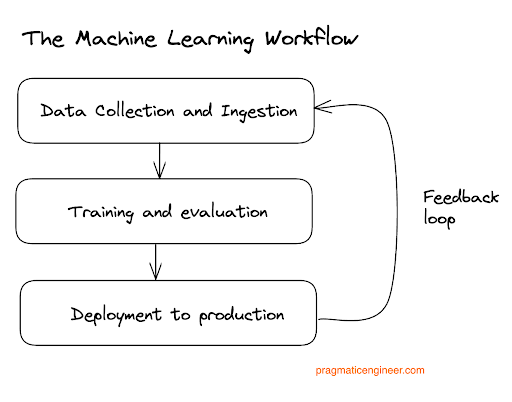

어느 정도 데이터도 확보하고 모델을 튜닝 적용했지만 다양한 이유로 만족스럽지 않은 결과가 나올 수 있습니다. 이는 모델 Bias, 사용자의 높은 기대치, 인터페이스와의 불일치 또는 사용자의 실제 사용 패턴이 예상과 다른 경우 등 다양한 요소가 원인일 것입니다. 어떠한 모델도 초기 디플로이먼트(Deployment)에 만족할 만한 성능을 보여주기는 어렵습니다. 특히 기업 내부에서 사용하는 생산성 향상을 위한 생성형 AI 툴은 기업의 데이터도 중요하지만 사용자의 사용 패턴도 역시 기업의 프로세스, 협업 방식, 문화 등에 영향을 받기 때문에 디플로이먼트 이후 실제 사용에서 얻을 수 있는 사용 로그, 사용자 피드백이 제품 개선에 결정적인 역할을 합니다.

생성형 AI 생산성 툴은 내부 인원이 최종 사용자이면서 테스터가 되고, 데이터 제공자가 되어야 합니다. 결과에 대한 피드백이 AI 개선을 위한 주요 인풋이 되어야 하고, 모델팀은 피드백 반영을 continuous data feeding 관점에서 반영하고 파라미터와 웨이트를 개선해 나가야 합니다. 따라서 사용자로부터의 피드백을 수집, 분석, 그리고 적용하는 체계적인 프로세스를 구축하는 것은 AI 관련 제품, 특히 기업 생산성 툴의 피드백 루프를 구축하는 것은 있으면 좋은 것(Nice-to-have)가 아닌 해야 하는 것(Must-have)이며 성공적인 제품의 핵심 요소 중 하나입니다.

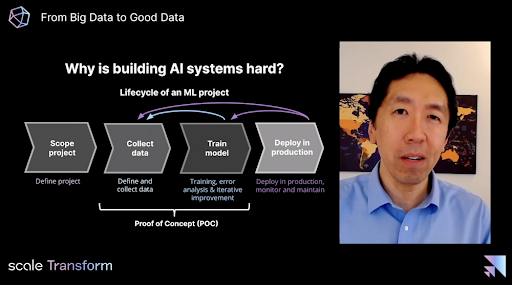

인공지능 분야의 대표 전문가 중 한 명인 앤드류 응(Andrew Ng) 교수는 2021년 Scale Conference에서 모델을 제품 적용은 결승점이 아닌, 좋은 제품을 만들기 위한 시작점이라는 말을 했습니다. 인공지능에서 피드백의 중요성을 아주 잘 설명한 말이라 생각합니다.

데이터의 중요성은 인공지능 분야의 기술 개발 양상과도 연관 있습니다. 인공지능 분야는 점점 더 노하우가 중요해지고 있습니다. 인공지능의 알고리즘이 빠르게 프레임워크화되면서 응용 개발의 진입 장벽은 줄어드는 반면 실제 기술 역량을 축적하는 방법은 시행착오(Trial and error)를 통해 얻는 경험적 부분의 중요성이 높아지고 있습니다. 원하는 결과를 얻기 위해 필요한 데이터의 양, 퍼블릭 데이터와 프라이빗 데이터의 데이터 블렌딩 비율, 가중치 설정 등 실제 모델과 데이터를 직접 튜닝하면서 발견하는 경험과 데이터가 매우 중요합니다.

또 인공지능 관련한 많은 논문이 발표되고 있지만 노하우와 관련한 내용은 포함되지 않는 경우가 많습니다. 기업 내부의 인공지능 역량을 갖추기 위한 핵심이 또 데이터가 되는 것입니다. 가끔 인공지능 기술이 개발되는 모습을 보면, 반도체나 디스플레이 산업같이 양산 역량이 중요한 장치 산업처럼 되고 있다고 생각할 때가 있습니다. 거대한 개발 인프라와 데이터는 반도체 공장이고, 각 엔지니어들의 경험에서 오는 양산 경험은 인공지능 엔지니어들의 모델 튜닝 과정을 떠오르게 합니다. 모델 개발팀이 내부 데이터를 가지고 꾸준하게 모델을 발전시키지 않고서는 제대로 된 효과를 만들기 어렵고, 이를 위해서는 기업 내부 데이터가 질적 양적으로 준비되어야 합니다.

데이터가 중요하다는 말은 새로운 것은 아닙니다. 이미 꽤 오래전부터 데이터는 미래의 금과 같은 것이라며 데이터 중심 경영의 필요성이 많이 회자되었으며, 많은 기업이 이와 관련한 투자를 많이 해왔습니다. 어떤 기업에서는 CDO(Chief Digital Officer 또는 Chief Data Officer) 등의 포지션을 만들어 드라이브하기도 했습니다.

그렇지만 데이터 프로세스와 프랙티스는 누가 주도한다고 해서 되는 주제는 아닙니다. 고품질의 데이터를 양적, 질적으로 확보하는 과정은 시간이 오래 걸리는 작업입니다. 여전히 우리는 데이터를 효과적으로 관리하고 공유하는 데 있어 부서 간, 프로세스 간 장벽을 경험합니다. 어떤 경우는 문서화, 데이터 생성을 부차적인 업무로 인식하는 경우도 많고, 회사에서는 문서화나 데이터 생성에 대해 강조하지만 막상 평가에서는 이러한 부분이 반영되지 않아 말뿐인 구호가 되는 경우도 있습니다. 담당 조직 또는 담당자 차원에서 생성하고 관리한다고 되는 문제가 아니라, 데이터화가 단위 업무 차원이 아닌 일하는 문화 차원에서 접근해야 하는 이유입니다.

흔히 미국 회사들은 문서화를 아주 많이 하고 데이터에 기반해서 일을 한다고 알려져 있습니다. 개발, 개발자, PM, 세일즈 등 부서에 관계없이 엄청나게 많은 문서와 데이터를 만들고, 문서와 데이터를 기반으로 일하는 문화가 정착되어 있습니다. 또한, 각 직원들이 효율적으로 데이터를 만들고, 활용할 수 있는 인프라가 잘 갖추어져 있습니다.

저 역시 미국에서 일하며 놀랐던 것들 중 하나가 문서화였습니다. 엄청나게 많은 문서와 데이터가 매일매일 생성되고, 그것들을 제대로 숙지하지 않으면 업무가 잘 진행되지 않습니다. 또, 좀 지나치다 싶을 정도로 IT 인프라와 데이터 프로세스가 잘 구축되어 있습니다. 누구던 회사의 데이터를 검색을 통해서 쉽게 접근이 가능하며, 수많은 대시보드가 만들어지고 관리되고 있으며, 데이터 쿼리를 위한 기반 시스템도 잘 준비되어 있습니다. 만약 이러한 IT 인프라가 구축되어 안 되어 있거나 불편했다면 데이터 생성/활용 문화가 회사의 자연스러운 업무 문화로 자리 잡기는 어려웠을 것입니다. 새로운 업무 문화, 특히 인공지능 관련한 업무 프랙티스를 새롭게 적용하려면 이를 지원해 주는 인프라가 반드시 고려되어야 합니다. 어떤 면에서 보면 인프라 구축과 활용 프랙티스를 통해서 문화를 구축해 나가는 것이 더 자연스럽다고도 생각할 수 있습니다.

이러한 문화와 인프라를 구축한 것은 인공지능 시대를 대비하기 위해서는 아니었을 겁니다. 우연인지, 아니면 정말 대단한 인사이트에서 나온 것인지는 알 수 없으나 기업 내부 데이터 생성에 가장 적극적이고 가장 많은 내부 데이터를 가지고 있는 기업들이 현재 인공지능에서 가장 앞서 나가고 있고, 앞으로 내부 생산성 향상에서 가장 앞서 나갈 수 있는 위치에 있는 기업도 역시 그들이 될 것입니다.

이처럼 생성형 AI를 내부 생산성 툴로 활용을 고려하는 기업들은 기술 개발 측면에 앞서, 현재의 데이터 관련한 현황과 앞으로 데이터를 어떻게 확보해 나갈 것이냐에 대한 업무 문화적 측면의 고려와 이를 지원하는 인프라스트럭쳐에 대한 평가와 준비가 선행되어야 합니다.

피드백, 피드백, 피드백! 그리고 공짜는 없다.

어느 정도 데이터도 확보하고 모델을 튜닝 적용했지만 다양한 이유로 만족스럽지 않은 결과가 나올 수 있습니다. 이는 모델 Bias, 사용자의 높은 기대치, 인터페이스와의 불일치 또는 사용자의 실제 사용 패턴이 예상과 다른 경우 등 다양한 요소가 원인일 것입니다. 어떠한 모델도 초기 디플로이먼트(Deployment)에 만족할 만한 성능을 보여주기는 어렵습니다. 특히 기업 내부에서 사용하는 생산성 향상을 위한 생성형 AI 툴은 기업의 데이터도 중요하지만 사용자의 사용 패턴도 역시 기업의 프로세스, 협업 방식, 문화 등에 영향을 받기 때문에 디플로이먼트 이후 실제 사용에서 얻을 수 있는 사용 로그, 사용자 피드백이 제품 개선에 결정적인 역할을 합니다.

생성형 AI 생산성 툴은 내부 인원이 최종 사용자이면서 테스터가 되고, 데이터 제공자가 되어야 합니다. 결과에 대한 피드백이 AI 개선을 위한 주요 인풋이 되어야 하고, 모델팀은 피드백 반영을 continuous data feeding 관점에서 반영하고 파라미터와 웨이트를 개선해 나가야 합니다. 따라서 사용자로부터의 피드백을 수집, 분석, 그리고 적용하는 체계적인 프로세스를 구축하는 것은 AI 관련 제품, 특히 기업 생산성 툴의 피드백 루프를 구축하는 것은 있으면 좋은 것(Nice-to-have)가 아닌 해야 하는 것(Must-have)이며 성공적인 제품의 핵심 요소 중 하나입니다.

인공지능 분야의 대표 전문가 중 한 명인 앤드류 응(Andrew Ng) 교수는 2021년 Scale Conference에서 모델을 제품 적용은 결승점이 아닌, 좋은 제품을 만들기 위한 시작점이라는 말을 했습니다. 인공지능에서 피드백의 중요성을 아주 잘 설명한 말이라 생각합니다.

option.1 Scale Conference 2021, Andrew Ng, Andrew 박사는 첫 번째 버전의 모델 프로덕션은 결승점이 아닌 시작점이라는 점을 강조

option. 2 이러한 효과적인 피드백 루프 구축을 위해서는 단순히 캠페인적인 접근을 넘어서 문화적 및 인프라적 접근이 필요

문화적 차원에서 보면 사용자가 적극적으로 활용하고 피드백을 제공하는 것을 단순한 캠페인 이상의 자연스러운 업무 과정으로 만들어야 합니다. 자신의 니즈 또는 성능이 기대에 못 미치는 상태여도 제품을 최대한 적극적으로 사용하게 만들기 위해 시간 투자에 대한 인센티브를 제공하고, 개발팀에서도 피드백에 대한 답변을 성실하게 하고, 피드백이 제품에 어떻게 반영되고 있는지에 대해서 최종 사용자에게 공유하여 자신의 노력이 제품에 반영되고 있다는 것을 지속적으로 커뮤니케이션해야 합니다.

피드백 루프는 인프라 측면에서 지원되어야 할 것이 데이터보다 오히려 더 많습니다. 사용자가 피드백을 제공하는 과정이 복잡하거나 리포팅 콘텐츠가 사용자와 개발팀이 필요한 인풋 측면에서 균형 있게 구현되어 있지 않으면 사용자는 피드백을 리포팅하는 과정에서 취소하게 되고, 더 이상 리포팅에 관심을 가지지 않게 됩니다. 또한, 시험용 모델과 현재 릴리스된 모델을 업무 툴상에서 쉽게 스위치하는 스위칭 모델, 사용자가 원했던 내용과 실제 결과를 자동으로 로그하고, 사용자가 추가 인풋을 하는 툴, 버그 리포팅과 개발 인프라와의 연동, 이슈 분리 툴 등 효과적인 피드백 루프를 위한 다양한 인프라가 준비되어야 합니다.

내부의 제품을 퍼블릭 릴리스하기 전에 제품을 구성원들이 직접 사용해 보고 적극적인 피드백을 주는 것을 도그푸딩(Dogfooding) 과정이라고 합니다. 실리콘밸리 기업들은 도그푸딩을 제품 개발 프로세스에서 중요한 과정으로 인식하고 있고, 이를 지원하기 위한 기술적인 체계도 잘 갖추어져 있습니다. QA에서 아무리 검증을 잘 한다고 해도 실제 사용자의 다양한 사용 패턴을 전부 커버하기는 불가능하고, 최종 사용자 관점에서 고려하지 못한 유저 플로우(User Flow) 등을 발견할 수 있기 때문에 제품 검증에 적극적으로 활용을 하고 있습니다.

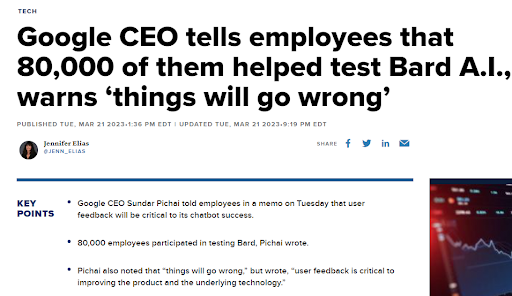

예를 들어, 구글은 새로운 기능이나 서비스를 공개하기 전 자사 직원들을 대상으로 내부 테스트를 진행합니다. 이 과정에서 수집된 피드백은 제품 개선에 직접적으로 반영되며 이는 최종 사용자에게 제공되는 서비스의 품질을 크게 향상시킵니다. 이를 위한 시스템적인 인프라가 잘 구축되어 있고, 편리한 인프라 위에서 사용자들이 적극적으로 피드백을 하는 문화를 가지고 있습니다. 아래의 실리콘밸리 기업들의 도그푸딩 문화를 소개한 기사들로 자세히 확인해 보세요.

문화적 차원에서 보면 사용자가 적극적으로 활용하고 피드백을 제공하는 것을 단순한 캠페인 이상의 자연스러운 업무 과정으로 만들어야 합니다. 자신의 니즈 또는 성능이 기대에 못 미치는 상태여도 제품을 최대한 적극적으로 사용하게 만들기 위해 시간 투자에 대한 인센티브를 제공하고, 개발팀에서도 피드백에 대한 답변을 성실하게 하고, 피드백이 제품에 어떻게 반영되고 있는지에 대해서 최종 사용자에게 공유하여 자신의 노력이 제품에 반영되고 있다는 것을 지속적으로 커뮤니케이션해야 합니다.

피드백 루프는 인프라 측면에서 지원되어야 할 것이 데이터보다 오히려 더 많습니다. 사용자가 피드백을 제공하는 과정이 복잡하거나 리포팅 콘텐츠가 사용자와 개발팀이 필요한 인풋 측면에서 균형 있게 구현되어 있지 않으면 사용자는 피드백을 리포팅하는 과정에서 취소하게 되고, 더 이상 리포팅에 관심을 가지지 않게 됩니다. 또한, 시험용 모델과 현재 릴리스된 모델을 업무 툴상에서 쉽게 스위치하는 스위칭 모델, 사용자가 원했던 내용과 실제 결과를 자동으로 로그하고, 사용자가 추가 인풋을 하는 툴, 버그 리포팅과 개발 인프라와의 연동, 이슈 분리 툴 등 효과적인 피드백 루프를 위한 다양한 인프라가 준비되어야 합니다.

내부의 제품을 퍼블릭 릴리스하기 전에 제품을 구성원들이 직접 사용해 보고 적극적인 피드백을 주는 것을 도그푸딩(Dogfooding) 과정이라고 합니다. 실리콘밸리 기업들은 도그푸딩을 제품 개발 프로세스에서 중요한 과정으로 인식하고 있고, 이를 지원하기 위한 기술적인 체계도 잘 갖추어져 있습니다. QA에서 아무리 검증을 잘 한다고 해도 실제 사용자의 다양한 사용 패턴을 전부 커버하기는 불가능하고, 최종 사용자 관점에서 고려하지 못한 유저 플로우(User Flow) 등을 발견할 수 있기 때문에 제품 검증에 적극적으로 활용을 하고 있습니다.

예를 들어, 구글은 새로운 기능이나 서비스를 공개하기 전 자사 직원들을 대상으로 내부 테스트를 진행합니다. 이 과정에서 수집된 피드백은 제품 개선에 직접적으로 반영되며 이는 최종 사용자에게 제공되는 서비스의 품질을 크게 향상시킵니다. 이를 위한 시스템적인 인프라가 잘 구축되어 있고, 편리한 인프라 위에서 사용자들이 적극적으로 피드백을 하는 문화를 가지고 있습니다. 아래의 실리콘밸리 기업들의 도그푸딩 문화를 소개한 기사들로 자세히 확인해 보세요.

<CNBC 기사링크>

이처럼 내부 테스트와 사용자 피드백을 통해 수집된 정보는 모델의 지속적인 업데이트와 성능 개선의 기반이 됩니다. 특히 생성형 AI같이 데이터의 지속적인 학습과 모델의 미세 조정이 중요한 엔터프라이즈 AI 툴은 사용자 피드백은 모델 및 제품 개선에 결정적인 역할을 합니다. 이를 위한 내부 도그 푸딩 문화를 만들고, IT 인프라 차원에서 피드백을 인공지능 개발에 반영할 수 있는 지원과 이 과정이 최종 릴리스를 위해 반드시 거쳐야 하는 개발 프로세스 중 하나로 정립하는 것이 필요합니다.

Gen-AI 생산성 툴, 모두가 사용자이면서 프로덕트 매니저

회사 내부의 업무 프로세스와 실무 방식을 모두 파악하기란 불가능합니다. 현재 생성형 AI 도구는 질문과 답변을 제공하는 봇 형태로 검색, 보고서 작성, 내용 요약과 같은 업무에 활용되고 있습니다. 그러나 이러한 도구의 적용 범위는 점차 확대되어 판매, 마케팅, 생산, 품질 관리, 물류, 개발 등 회사 전반의 다양한 부서로 확장되고 있습니다. AI 서비스를 도입하여 생산성을 향상시키는 과정에서는 모든 부서의 적극적인 참여가 필수적이고, 회사 내 모든 구성원이 사용자이자 제품 매니저가 되어야 합니다. 이는 각 분야에서 실제로 일하는 사람들이 해당 분야의 복잡성과 필요성을 가장 잘 이해하고 있기 때문입니다. 예를 들어 고객 서비스 부서는 AI를 활용해 고객 응대 시간을 단축할 수 있고 제품 개발 팀은 AI를 통해 제품 테스트를 자동화하고 데이터 기반으로 제품 개선 사항을 식별할 수 있습니다. 이처럼 각 부서의 전문 지식을 활용하여 AI 서비스를 기획하면 기업의 다양한 영역에서 실질적인 생산성 향상을 이룰 수 있습니다.

기업의 생산성 향상 사례

따라서 AI 서비스의 도입과 생산성 향상 계획은 모든 부서의 참여를 필요로 하며, 이 과정은 초기 데이터 수집 단계부터 시작되어야 합니다. 학습용 데이터의 요구 사항을 파악하고 현재 부서의 데이터 형태와 수준을 이해하며 현 업무 프로세스에서 AI 적용 가능 분야를 정의해야 합니다. 현재 사용 중인 업무 도구들과 AI 도구의 통합, 최종 목표 성능 수준 등은 현업 부서에서만 정의할 수 있는 요소들입니다. 이에 따라 생성형 AI 생산성 도구 영역에서 모든 이는 사용자이자 동시에 제품 기획자의 역할을 하게 됩니다.

AI 해커톤 실행도 구체적인 실행방안의 한 가지 예가 될 수 있을 것 같습니다. 각 부서에서 기존의 인공지능 툴을 통해서 할 수 있는 것, 생산성 관점에서 적용해 볼만한 아이디어를 발굴할 수도 있고, 내부 구성원들의 인공지능 이해도를 높이는 것에도 기여할 수 있습니다. 이처럼 인공지능 영역에서는 모두가 사용자이면서 기획자 역할을 하며 이는 전통적인 시스템 통합(SI) 프로젝트에서의 현업 기여도와 비슷하지만 AI 제품의 경우 그 범위와 참여 정도가 더 깊습니다.

결론

현대 사회는 우리를 조급하게 만듭니다. 정보가 빠르게 퍼지고 변화를 불러일으키는 속도에 발맞추기가 어려워지면서 새로운 트렌드가 나오면 기업도, 개인도 ‘혹시 뒤처지는 것은 아닐까’ 하는 걱정을 하게 됩니다. 나만 빼고 다른 사람들은 다 전문가 같아서 유튜브를 찾아보며 공부도 시작해 봅니다. 기업은 ‘이러다 우리만 뒤쳐지는 것이 아닐까’라는 생각에 현황과 목표에 대한 정의 없이 팀도 꾸리고 투자도 하고 단기적인 결과를 원하게 됩니다.

하지만 만약 인공지능이 인류의 역사를 바꿀 혁명적인 변화를 만든다면 아마 2024년은 그 변화의 변화의 초기, 막 변화가 시작되는 부분이 아닐까요? 변화의 크기가 크고 광범위한 만큼 예측하기 어렵고 미래의 많은 것이 지금과는 다를 것이니 너무 조급해 하지 않아도 될 것입니다. 기업 관점에서는 트렌드와 단기적 결과를 쫓기보다는 인공지능 기술이 단순한 포인트 솔루션을 넘어 기업 전반에 영향을 미칠 수 있음을 인지하고, 생성형 AI를 기업 문화와 인프라에 통합하는 방식을 하는 것이 필요합니다. 이러한 접근은 결국 더 만족스러운 결과를 가져오고 기업의 경쟁력을 강화할 것입니다.

생성형 AI 기술은 문서작성 툴, 개발 툴 등과 같이 우리 일상 업무의 자연스러운 부분이 될 가능성이 높습니다. 우리 개인 단위에서도, 인공지능의 본질 가치와 원리에 대해 더 관심을 가져서, 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기초 체력을 강화하고, 새로운 기술이 가져오는 우리 삶에 변화를 즐길 수 있으면 좋겠습니다.

▶ <AI를 다룬다> 시리즈 보러 가기

글ㅣ김주영 (joel.jy.kim@gmail.com)

국내 기업에서 프로그래머로 커리어를 시작해서 프로덕트 매니저, 프로그램 매니저 등을 거쳐 현재는 메타 본사에서 Technical Program Manager로 Work Product 관련한 VR 생태계 확대와 Gen-AI 적용에 관련한 업무를 하고 있습니다.

발행일 2024.02.26

- Future of Dogfooding in world of Artificial Intelligence (AI)

- What is the meaning and purpose of dogfooding?

이처럼 내부 테스트와 사용자 피드백을 통해 수집된 정보는 모델의 지속적인 업데이트와 성능 개선의 기반이 됩니다. 특히 생성형 AI같이 데이터의 지속적인 학습과 모델의 미세 조정이 중요한 엔터프라이즈 AI 툴은 사용자 피드백은 모델 및 제품 개선에 결정적인 역할을 합니다. 이를 위한 내부 도그 푸딩 문화를 만들고, IT 인프라 차원에서 피드백을 인공지능 개발에 반영할 수 있는 지원과 이 과정이 최종 릴리스를 위해 반드시 거쳐야 하는 개발 프로세스 중 하나로 정립하는 것이 필요합니다.

Gen-AI 생산성 툴, 모두가 사용자이면서 프로덕트 매니저

회사 내부의 업무 프로세스와 실무 방식을 모두 파악하기란 불가능합니다. 현재 생성형 AI 도구는 질문과 답변을 제공하는 봇 형태로 검색, 보고서 작성, 내용 요약과 같은 업무에 활용되고 있습니다. 그러나 이러한 도구의 적용 범위는 점차 확대되어 판매, 마케팅, 생산, 품질 관리, 물류, 개발 등 회사 전반의 다양한 부서로 확장되고 있습니다. AI 서비스를 도입하여 생산성을 향상시키는 과정에서는 모든 부서의 적극적인 참여가 필수적이고, 회사 내 모든 구성원이 사용자이자 제품 매니저가 되어야 합니다. 이는 각 분야에서 실제로 일하는 사람들이 해당 분야의 복잡성과 필요성을 가장 잘 이해하고 있기 때문입니다. 예를 들어 고객 서비스 부서는 AI를 활용해 고객 응대 시간을 단축할 수 있고 제품 개발 팀은 AI를 통해 제품 테스트를 자동화하고 데이터 기반으로 제품 개선 사항을 식별할 수 있습니다. 이처럼 각 부서의 전문 지식을 활용하여 AI 서비스를 기획하면 기업의 다양한 영역에서 실질적인 생산성 향상을 이룰 수 있습니다.

기업의 생산성 향상 사례

따라서 AI 서비스의 도입과 생산성 향상 계획은 모든 부서의 참여를 필요로 하며, 이 과정은 초기 데이터 수집 단계부터 시작되어야 합니다. 학습용 데이터의 요구 사항을 파악하고 현재 부서의 데이터 형태와 수준을 이해하며 현 업무 프로세스에서 AI 적용 가능 분야를 정의해야 합니다. 현재 사용 중인 업무 도구들과 AI 도구의 통합, 최종 목표 성능 수준 등은 현업 부서에서만 정의할 수 있는 요소들입니다. 이에 따라 생성형 AI 생산성 도구 영역에서 모든 이는 사용자이자 동시에 제품 기획자의 역할을 하게 됩니다.

AI 해커톤 실행도 구체적인 실행방안의 한 가지 예가 될 수 있을 것 같습니다. 각 부서에서 기존의 인공지능 툴을 통해서 할 수 있는 것, 생산성 관점에서 적용해 볼만한 아이디어를 발굴할 수도 있고, 내부 구성원들의 인공지능 이해도를 높이는 것에도 기여할 수 있습니다. 이처럼 인공지능 영역에서는 모두가 사용자이면서 기획자 역할을 하며 이는 전통적인 시스템 통합(SI) 프로젝트에서의 현업 기여도와 비슷하지만 AI 제품의 경우 그 범위와 참여 정도가 더 깊습니다.

결론

현대 사회는 우리를 조급하게 만듭니다. 정보가 빠르게 퍼지고 변화를 불러일으키는 속도에 발맞추기가 어려워지면서 새로운 트렌드가 나오면 기업도, 개인도 ‘혹시 뒤처지는 것은 아닐까’ 하는 걱정을 하게 됩니다. 나만 빼고 다른 사람들은 다 전문가 같아서 유튜브를 찾아보며 공부도 시작해 봅니다. 기업은 ‘이러다 우리만 뒤쳐지는 것이 아닐까’라는 생각에 현황과 목표에 대한 정의 없이 팀도 꾸리고 투자도 하고 단기적인 결과를 원하게 됩니다.

하지만 만약 인공지능이 인류의 역사를 바꿀 혁명적인 변화를 만든다면 아마 2024년은 그 변화의 변화의 초기, 막 변화가 시작되는 부분이 아닐까요? 변화의 크기가 크고 광범위한 만큼 예측하기 어렵고 미래의 많은 것이 지금과는 다를 것이니 너무 조급해 하지 않아도 될 것입니다. 기업 관점에서는 트렌드와 단기적 결과를 쫓기보다는 인공지능 기술이 단순한 포인트 솔루션을 넘어 기업 전반에 영향을 미칠 수 있음을 인지하고, 생성형 AI를 기업 문화와 인프라에 통합하는 방식을 하는 것이 필요합니다. 이러한 접근은 결국 더 만족스러운 결과를 가져오고 기업의 경쟁력을 강화할 것입니다.

생성형 AI 기술은 문서작성 툴, 개발 툴 등과 같이 우리 일상 업무의 자연스러운 부분이 될 가능성이 높습니다. 우리 개인 단위에서도, 인공지능의 본질 가치와 원리에 대해 더 관심을 가져서, 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기초 체력을 강화하고, 새로운 기술이 가져오는 우리 삶에 변화를 즐길 수 있으면 좋겠습니다.

▶ <AI를 다룬다> 시리즈 보러 가기

글ㅣ김주영 (joel.jy.kim@gmail.com)

국내 기업에서 프로그래머로 커리어를 시작해서 프로덕트 매니저, 프로그램 매니저 등을 거쳐 현재는 메타 본사에서 Technical Program Manager로 Work Product 관련한 VR 생태계 확대와 Gen-AI 적용에 관련한 업무를 하고 있습니다.

발행일 2024.02.26