하이브- 민희진 사태, 자본에서 천재로 넘어가는 헤게모니

글ㅣ남궁민 오독의 즐거움 저자

하이브- 민희진 사태, 자본에서 천재로 넘어가는 헤게모니

일자

상시

유형

아티클태그

금지된 경업금지

지난달 23일 미국 기업들을

뒤흔든 발표가 있었습니다.

미국 연방거래위원회

(FTC, Federel Trade Commission)가

경업금지 조항(Non-competition clause)을

금지하기로 한 겁니다.

(참조 - FTC Announces Rule Banning Noncompetes)

'경업금지'(競業禁止)는

재직 시에는 물론, 회사를 떠난 후에도

직원이 동종업계에서 일하거나 창업해

기존 회사와 경쟁하는 걸 제한합니다.

회사를 다니면서 다른 일을 하는 걸 막는

'겸업금지'(兼業禁止)와 다릅니다.

이번 FTC 발표의 파장이 큰 건

그 내용의 파급력과 적용 범위가

미국 노동시장의 틀을 바꿀 만큼 크기 때문입니다.

이번 발표로 새로운 계약은 물론이고

기존에 맺었던 경업금지를 약속한 계약까지

무효가 됩니다.

(연봉 15만달러(약 2억원) 이상의

고위 임원에 대한 기존 계약은 유효하지만

앞으로는 고위 임원에 대해서도

경업금지 계약을 맺을 수 없습니다)

현재 미국에서 노동자 5명 중 1명이

경엄금지 의무를 적용받고 있기 때문에

이번 결정으로 3000만건 이상의 계약이

무효가 될 거라고 합니다.

(출처=셔터스톡)

효력이 발생하는 건 8월부터지만

벌써부터 파장이 만만치 않습니다.

수천만 명에 이르는 인재들이

자유계약(FA) 선수가 되는 셈이니까요.

이번 결정으로 가장 큰 변화를 맞이한 건

테크 업계입니다.

(참조 - Business Groups Sue to Stop F.T.C. From Banning Noncompete Clauses)

빅테크 기업 상당수가 고용계약 시 경업금지 조항을

적용하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

특히 인공지능 기술이 부상하면서

이들의 몸값은 천정부지로 치솟았고

뛰어난 직원을 붙잡아 두기 위한 수단으로

경업금지 조항을 활용해왔습니다.

퇴사 후 동종업계·유사업무에서

일하는 걸 금지한 건

사실상 '이직 금지 조항'과

마찬가지이기 때문입니다.

이직·창업한 퇴사자는

자칫 소송을 당할 수도 있습니다.

이렇게 직원의 이직을 어렵게 해

인건비 부담을 막으려는

빅테크 기업의 시도는 예전부터 계속됐는데요.

10년 전에도 서로 인재 영입을 자제하기로

담합을 한 혐의로 소송을 당하기도 했습니다.

(참조 - '스카우트 자제 담합' 실리콘밸리 기업들, 3천500억원 합의금)

미국 내에서는 법무부가 빅테크에 대해 제기한

반독점 소송보다, 이번 결정이 미칠 영향이

더 클 수 있다는 전망이 나옵니다.

빅테크 입장에서는 인건비가 오르고

다른 회사로 떠나려는 직원을 붙잡아야 하고

경쟁자가 될 스타트업이 늘어나는 겁니다.

자본에서 인재로

넘어가는 주도권

이번 결정은 기업에서 인재로

주도권이 넘어간 현실을 상징합니다.

경업금지 조항은

노동자에 대한 기업의 '독점권'입니다.

이런 제한은 기업이

경제를 주도하는 시기에 특히 중요합니다.

직원이 회사를 떠날 걱정이 없어야

중요한 업무나 기술 개발을

맡길 수 있기 때문입니다.

언제 직원이 경쟁사로 떠날지 모른다면

거액을 들여 기술을 개발하고

직원에게 기밀을 맡길 수 없겠죠.

기업이 기술 개발에 투자해서 생기는 부가가치가

노동자의 권리를 제한하는 데서 생기는

비효율보다 크기 때문에

기업에 유리한 환경을 유지해왔습니다.

그런데 이제는 부가가치를 만드는 역할이

점차 자본에서 뛰어난 인재로 넘어가고 있습니다.

효력이 발생하는 건 8월부터지만

벌써부터 파장이 만만치 않습니다.

수천만 명에 이르는 인재들이

자유계약(FA) 선수가 되는 셈이니까요.

이번 결정으로 가장 큰 변화를 맞이한 건

테크 업계입니다.

(참조 - Business Groups Sue to Stop F.T.C. From Banning Noncompete Clauses)

빅테크 기업 상당수가 고용계약 시 경업금지 조항을

적용하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

특히 인공지능 기술이 부상하면서

이들의 몸값은 천정부지로 치솟았고

뛰어난 직원을 붙잡아 두기 위한 수단으로

경업금지 조항을 활용해왔습니다.

퇴사 후 동종업계·유사업무에서

일하는 걸 금지한 건

사실상 '이직 금지 조항'과

마찬가지이기 때문입니다.

이직·창업한 퇴사자는

자칫 소송을 당할 수도 있습니다.

이렇게 직원의 이직을 어렵게 해

인건비 부담을 막으려는

빅테크 기업의 시도는 예전부터 계속됐는데요.

10년 전에도 서로 인재 영입을 자제하기로

담합을 한 혐의로 소송을 당하기도 했습니다.

(참조 - '스카우트 자제 담합' 실리콘밸리 기업들, 3천500억원 합의금)

미국 내에서는 법무부가 빅테크에 대해 제기한

반독점 소송보다, 이번 결정이 미칠 영향이

더 클 수 있다는 전망이 나옵니다.

빅테크 입장에서는 인건비가 오르고

다른 회사로 떠나려는 직원을 붙잡아야 하고

경쟁자가 될 스타트업이 늘어나는 겁니다.

자본에서 인재로

넘어가는 주도권

이번 결정은 기업에서 인재로

주도권이 넘어간 현실을 상징합니다.

경업금지 조항은

노동자에 대한 기업의 '독점권'입니다.

이런 제한은 기업이

경제를 주도하는 시기에 특히 중요합니다.

직원이 회사를 떠날 걱정이 없어야

중요한 업무나 기술 개발을

맡길 수 있기 때문입니다.

언제 직원이 경쟁사로 떠날지 모른다면

거액을 들여 기술을 개발하고

직원에게 기밀을 맡길 수 없겠죠.

기업이 기술 개발에 투자해서 생기는 부가가치가

노동자의 권리를 제한하는 데서 생기는

비효율보다 크기 때문에

기업에 유리한 환경을 유지해왔습니다.

그런데 이제는 부가가치를 만드는 역할이

점차 자본에서 뛰어난 인재로 넘어가고 있습니다.

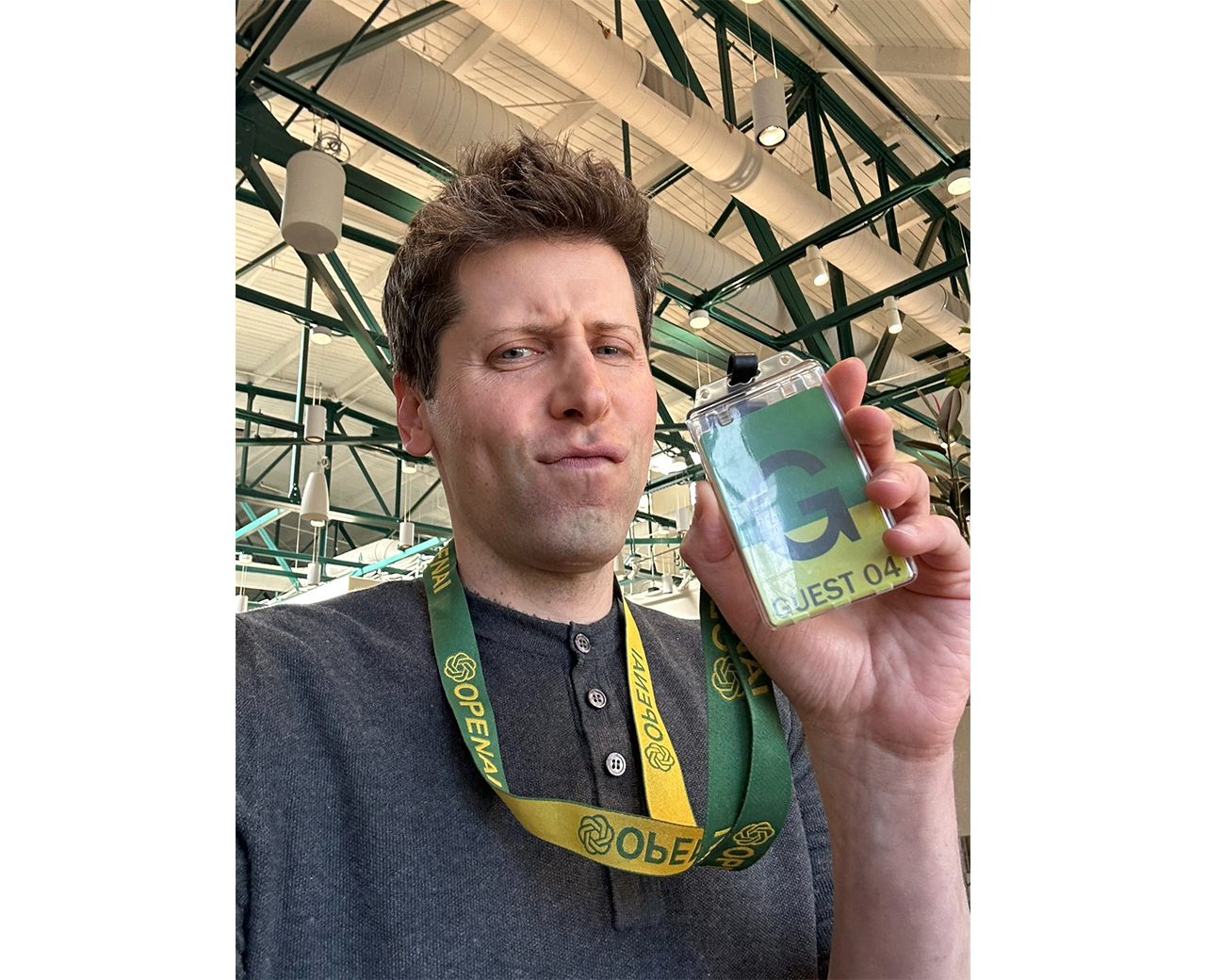

(출처=샘 올트먼 X)

지난해 샘 올트먼 오픈AI CEO를

축출하려는 시도가 있었을 때,

마이크로소프트가 그를 영입하자

시가총액이 약 100억달러(약 13조원)나 뛰었습니다.

당시 수백조원 규모의 가치를 인정받던

오픈AI였지만

그와 그를 따르는 직원 수십명이 이탈하려 하자

가치는 곤두박질쳤습니다.

샘 올트먼과 몇 명의 핵심 인재가 떠나면

그렇게 큰 기업이 '빈 깡통'이 된다고 할 만큼

인재의 영향력은 커졌습니다.

자본이 우위에 섰던 수십 년 전에는

상상하기 힘든 일입니다.

예를 들어 아무리 뛰어난 개발자라고 하더라도

1970년대에 활동했다면

한 나라에 몇 대 없던 컴퓨터를 갖고 있던

대기업에 다니지 않고

는 활동을 하기 어려웠을 겁니다.

고부가가치 산업으로 떠오른

콘텐츠 업계도 비슷합니다.

자본이 귀하던 시절에는

아무리 뛰어난 실력이 있어도

미디어 기업을 통하지 않고는

활동할 수 없었습니다.

기업, 즉 자본에 종속될 수밖에 없었죠.

부가가치를 만드는 데

자본의 역할이 훨씬 컸기 때문입니다.

하지만 이제는

자본이 흘러넘치는 시대가 됐습니다.

지난해 샘 올트먼 오픈AI CEO를

축출하려는 시도가 있었을 때,

마이크로소프트가 그를 영입하자

시가총액이 약 100억달러(약 13조원)나 뛰었습니다.

당시 수백조원 규모의 가치를 인정받던

오픈AI였지만

그와 그를 따르는 직원 수십명이 이탈하려 하자

가치는 곤두박질쳤습니다.

샘 올트먼과 몇 명의 핵심 인재가 떠나면

그렇게 큰 기업이 '빈 깡통'이 된다고 할 만큼

인재의 영향력은 커졌습니다.

자본이 우위에 섰던 수십 년 전에는

상상하기 힘든 일입니다.

예를 들어 아무리 뛰어난 개발자라고 하더라도

1970년대에 활동했다면

한 나라에 몇 대 없던 컴퓨터를 갖고 있던

대기업에 다니지 않고

는 활동을 하기 어려웠을 겁니다.

고부가가치 산업으로 떠오른

콘텐츠 업계도 비슷합니다.

자본이 귀하던 시절에는

아무리 뛰어난 실력이 있어도

미디어 기업을 통하지 않고는

활동할 수 없었습니다.

기업, 즉 자본에 종속될 수밖에 없었죠.

부가가치를 만드는 데

자본의 역할이 훨씬 컸기 때문입니다.

하지만 이제는

자본이 흘러넘치는 시대가 됐습니다.

(출처=셔터스톡)

뛰어난 인재라면 그에게 투자하려는

자본이 줄을 섰습니다.

동시에 기술의 발전으로

아이디어를 구현하는 데 필요한 자본은

저렴해졌죠.

과거엔 회사가 아니고선

좋은 동료를 만나서 '팀'을 짜는 게 어려웠지만

이제는 온라인을 통해

손쉽게 네트워크를 넓힐 수 있습니다.

능력만 있다면 팀을 꾸리고 자본을 얻기 쉬운

'인재' 우위로 재편되어가는 겁니다.

FTC는 경업금지 조항을 금지하면

경제에도 긍정적인 효과가 크다고 주장했습니다.

구체적으로, 이직을 막던 족쇄가 풀리며

인재의 몸값이 올라

연간 3000억달러(약 400조원)의 임금이 증가하고

매년 8500개의 새로운 스타트업이

탄생할 걸로 전망했습니다.

경업금지 조항이 사라지며

기업 입장에서는 투자의 불확실성은 커집니다.

해당 업무를 맡은 직원이 이탈해 경쟁사로 가거나

창업을 해서 경쟁자가 될지 모르니까요.

하지만 기업의 투자 감소 같은

불이익을 감수하더라도

앞으로 인재들이 시장에 나와

새로 만드는 부가가치가

더 클 것이라는 게 FTC의 판단입니다.

앞으로 미국 경제는

애플, 구글 같은 대기업이 아니라

천재들의 창의성이 끌고 간다는 선언인 셈이죠.

천재와 자본의 갈림길

하이브-민희진 사태

공교롭게도 비슷한 시기에

한국에서도 경업금지 조항이

이슈로 떠올랐습니다.

바로 하이브와 민희진 어도어 대표 사이에 맺은

경업금지 조항 문제입니다.

쟁점은 민 대표가

어도어의 지분을 보유하는 동안 엔터 업계에서

일을 할 수 없다는 취지의 조항입니다.

뛰어난 인재라면 그에게 투자하려는

자본이 줄을 섰습니다.

동시에 기술의 발전으로

아이디어를 구현하는 데 필요한 자본은

저렴해졌죠.

과거엔 회사가 아니고선

좋은 동료를 만나서 '팀'을 짜는 게 어려웠지만

이제는 온라인을 통해

손쉽게 네트워크를 넓힐 수 있습니다.

능력만 있다면 팀을 꾸리고 자본을 얻기 쉬운

'인재' 우위로 재편되어가는 겁니다.

FTC는 경업금지 조항을 금지하면

경제에도 긍정적인 효과가 크다고 주장했습니다.

구체적으로, 이직을 막던 족쇄가 풀리며

인재의 몸값이 올라

연간 3000억달러(약 400조원)의 임금이 증가하고

매년 8500개의 새로운 스타트업이

탄생할 걸로 전망했습니다.

경업금지 조항이 사라지며

기업 입장에서는 투자의 불확실성은 커집니다.

해당 업무를 맡은 직원이 이탈해 경쟁사로 가거나

창업을 해서 경쟁자가 될지 모르니까요.

하지만 기업의 투자 감소 같은

불이익을 감수하더라도

앞으로 인재들이 시장에 나와

새로 만드는 부가가치가

더 클 것이라는 게 FTC의 판단입니다.

앞으로 미국 경제는

애플, 구글 같은 대기업이 아니라

천재들의 창의성이 끌고 간다는 선언인 셈이죠.

천재와 자본의 갈림길

하이브-민희진 사태

공교롭게도 비슷한 시기에

한국에서도 경업금지 조항이

이슈로 떠올랐습니다.

바로 하이브와 민희진 어도어 대표 사이에 맺은

경업금지 조항 문제입니다.

쟁점은 민 대표가

어도어의 지분을 보유하는 동안 엔터 업계에서

일을 할 수 없다는 취지의 조항입니다.

(참조 - "평생 하이브 못 벗어난다"…민희진이 토로한 '주주간계약'은)

민 대표 측은 어도어 지분 5%는

하이브의 동의가 있어야 팔 수 있기 때문에

하이브 측이 사실상 업계에서 일하는 걸

막을 수 있는 조항이라고 주장합니다.

반면 하이브 측은 경업금지 조항은

업계에서 일반적으로

계약에 포함된 내용이라고 반박합니다.

법원은 계약을 맺은 내용이라도

경업금지 조항의 범위가 너무 넓거나

기간이 지나치게 긴지,

여기에 경업금지를 적용했을 때

사회적인 이익이 침해될지까지

종합적으로 판단하기 때문에

법적 다툼이 불가피합니다.

복잡한 법 문제를 떠나

이 사건은 우리도

변화된 기업과 인재의 관계를 어떻게

풀어나가야 할지 고민거리를 던져줍니다.

IT, 콘텐츠, 엔터 등

고부가가치 산업이 점차 성장하고

이런 산업의 중요성이 커지면

자연스럽게 기업에서 인재로

주도권이 넘어갑니다.

이런 상황에서 경업금지 조항은

새로운 산업과 경제의 성장을 막는

브레이크가 될 수 있습니다.

반면 기업 입장에선

경업금지 조항이 사라지면

투자를 마음 놓고 할 수 없고

언제 떠날지 모를 직원에게도

중요한 업무를 맡기지 못할 겁니다.

지금의 하이브-민희진 대표의 문제도 결국

"믿고 계열사를 맡긴 사람이 저렇게 나오면

앞으로는 어떻게 사람을 믿고 사업을 할 수 있겠냐"

(하이브를 옹호하는 입장)

"민희진 같은 천재가 회사에 발목이 잡혀서

새로운 성과를 만들어내지 못하는 게

오히려 산업이 크는 걸 막는다"

(민 대표를 옹호하는 입장)

이런 대립이라고 볼 수 있습니다.

엔터 산업뿐 아니라 점차

뛰어난 인재의 영향력이 커지는 테크업계도

같은 고민을 할 수밖에 없고요.

태평양 건너 미국에서 일어난

'경업금지 무효화'와

하이브와 민희진 대표의 혈투는

완전히 다른 이야기 같지만

모두 '인재'와 '자본' 갈림길에서 생긴 사건입니다.

개인의 천재성과 기업의 신뢰,

앞으로 세상은 무엇이 이끌어 가야 할지를

이 흥미진진한 사건의 끝에 가면

알 수 있을지도 모릅니다.